La era del carisma maligno

Mucho se ha escrito en el último tiempo sobre la polarización ideológica y emocional de la política contemporánea. Pero a esta caracterización debe sumarse otra, menos estudiada: la personalización de la política. No nos entusiasman o nos enojan las ideas, sino las personas que las encarnan.

Esto está sucediendo en todo el mundo, no sólo en los países del “Tercer Mundo” que supuestamente siempre fueron campo fértil para la aparición de este animal fantástico, el caudillo. Era fácil para muchos desestimar este fenómeno mientras sucedía en Brasil oTurquía; los ciudadanos del Primer Mundo podían esbozar una sonrisa socarrona. “Vieron, estos tercermundistas se fascinan con estos personajes, ¡qué infantiles!” Muchas sonrisas se fueron apagando ante figuras como Viktor Orbán, Boris Johnson, Nigel Farage, Giorgia Meloni, Santiago Abascal.

Ya la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 fue una señal de que este proceso era indetenible. Pero la mayor evidencia fue lo que pasó luego de su derrota en 2020. El sentido común indicaba que Trump –un outsider sin ninguna experiencia política, un producto del entertainment system y de la televisión, un Presidente derrotado en su propósito reeleccionario, que alentó el intento de la toma del Capitolio y que fue condenado por violencia sexual y corrupción– sería dejado de lado rápidamente por el Partido Republicano para buscar a alguien sin tanto bagaje negativo. Sucedió lo contrario. Donald Trump aumentó su control sobre el viejo partido de Abraham Lincoln: expulsó a las poquísimas figuras que se le opusieron, subordinó la estrategia legislativa a sus necesidades y transformó la elección de 2024 en un plebiscito sobre su figura. ¡Y lo ganó!

Una segunda conclusión es que la derecha está más enamorada de los liderazgos fuertes que la izquierda. De hecho, estos liderazgos van por delante de las ideologías, que pueden admitir ciertas variaciones: más proteccionistas unas, más librecambistas otras, más o menos abiertamente fascistas. Más que un manual explícitamente redactado, como fue en su momento el Consenso de Washington, la derecha actual es sobre todo un estilo de liderazgo maridado con la decisión de romper reglas e instituciones e imponer jerarquías sociales de clase y género. No sabemos si ésta es la era de un nuevo neoliberalismo, o una nueva derecha autoritaria radical, o incluso una nueva forma de fascismo. Sí sabemos que es la era de Donald Trump. Y que grandes grupos sociales son receptivos a estos liderazgos.

Ser o no ser

No es casualidad que algunos de los conceptos claves para pensar este proceso hayan sido creados por Max Weber en un momento de polarización y personalización similares al actual.

Weber murió en 1920 pero alcanzó a ver los orígenes de un decurso que terminaría en el ascenso de Hitler, Mussolini y Stalin.

Una de sus preguntas fundamentales es cuál es la fuente de la autoridad de un régimen o un gobierno: por qué la ciudadanía decide que su capacidad de tomar decisiones es legítima y debe ser respetada, incluso a través de la fuerza. Según el intelectual alemán, hay tres fuentes de autoridad política: la tradición, la legalidad racional y el carisma.

La tradición, muchas veces combinada con la creencia en un orden de origen divino, está en la base de aquellas formas de gobierno que se presentan inmutables: monarquías, regímenes teocráticos e incluso regímenes oligárquicos y paternalistas. Estos tipos de gobierno, sostenía Weber, se basan en “la autoridad del ayer eterno”. Lo que era justifica lo que es.

En la autoridad legal-racional, la legitimidad del gobierno proviene de la ley y la autoridad dela ley nace del procedimiento de su sanción. No cualquier ley es legítima, sólo la que se ha sancionado mediante la deliberación racional de un cuerpo constitucionalmente verificado.

La tercera fuente de autoridad, y la más misteriosa para Weber, es el carisma. Ésta es la autoridad de una persona, a la que simplemente se le cree. Resulta interesante que Weber ponga el carisma a la par de las anteriores, dado que es radicalmente diferente. Para empezar, las instituciones o las leyes no pueden ser carismáticas: sólo las personas lo son. El carisma, además, suele funcionar en contra de las instituciones y las leyes: nace de una insatisfacción o distancia contra ellas y se recorta como una fuerza que las golpea o, al menos, las sacude.

Weber nos recuerda que el carisma no se posee, se es. El término carisma deriva del griego χάρισμα (chárisma), cuyo significado es favor o don, presente a su vez en la raíz de εὐχαριστία, eucaristía. Uno está “en estado de carisma” como se puede estar “en estado de gracia”. Y, como la gracia, el carisma no se posee sino que se recibe. En este caso, quien “da” el carisma es el conjunto de seguidores del o la líder. Y, también como la gracia, se da libremente: no necesariamente a los virtuosos, tampoco a aquellos que lo buscan.

La contracara de la personali-zación es la muerte de los partidos tradicionales.

Al igual que con la gracia divina, las cualidades personales de la figura en cuestión son relativamente irrelevantes. Como en la parábola del hijo pródigo –vivir sin pecar no asegura el otorgamiento de la gracia paterna–, los caminos del carisma son misteriosos. A los ojos de unos, el político carismático puede ser un valiente en lucha contra un establishment injusto; a los ojos de otros, puede ser un payaso. Ni los méritos ni el trabajo aseguran el éxito. Una persona puede dedicar su vida a la política sin lograr que le donen ni una pizca de carisma. (La figura trágica de Horacio Rodríguez Larreta es evocada en esta frase.)

Al contrario de la lectura común, y errada, de la tríada de Weber, no existe una secuencia de superación histórica determinada entre los tipos de autoridad. Weber inventó el concepto de carisma para hablar no de política medieval sino de los demagogos de la nueva democracia de masas. El deseo de la autoridad carismática aparece muchas veces como reacción frente a la complejidad inabarcable de las regulaciones modernas.

El político no puede decidir tener carisma, de la misma manera que ninguna persona puede decidir que otra persona se enamore de ella. Lo que importa es que alguien, muchos, crean que una persona es excepcional, que puede hacer cosas excepcionales y que, sobre todo, puedan hacer

cosas excepcionales juntos.

El carisma es una dación de autoridad desde los seguidores al líder. ¿Cómo pueden personas como Donald Trump, Jair Bolsonaro, o incluso Javier Milei, tener la autoridad que tienen? Porque sus seguidores han elegido dársela. ¿Cuánto durará? Lo que sus seguidores quieran.

El aprendizaje carismático de la derecha

El carisma, dice Weber, es agnóstico ideológicamente. A pesar del énfasis de la izquierda marxista en sostener que lo suyo es el análisis científico de las condiciones materiales y que se trata siempre del Partido, no del hombre, la historia de la izquierda está ligada inexorablemente al recuerdo de sus grandes líderes carismáticos: Lenin, el Che, Fidel Castro. Sin embargo, hoy pareciera que los públicos mundiales parecen empeñados en donar su lealtad, su afecto, su enamoramiento, a personajes posicionados claramente a la derecha.

Tal vez sea ésta la principal llave política de nuestra época: el proceso por el cual la derecha global aprendió a relajarse y a amar la clase de líderes carismáticos extravagantes que hasta hace algunos años habrían rechazado por vulgares. Basta de economistas bilingües con títulos de Harvard o Chicago–un Sebastián Piñera o Gonzalo Sánchez de Lozada– o MBAs de austero traje azul hablando de equipos y gestión –como Mauricio Macri y George W. Bush–. La derecha aprendió a amar las motosierras, los peinados extravagantes, los gestos sexuales, los gritos y la agresión constante. Patricios de prosapia, economistas con doctorados prestigios y empresarios self made aclaman y vitorean a un columnista de televisión y youtuber, a un dueño de casino que quebró dos veces y renació estrella de reality tv, a un ex militar que fue un oscuro diputado durante 27 años.

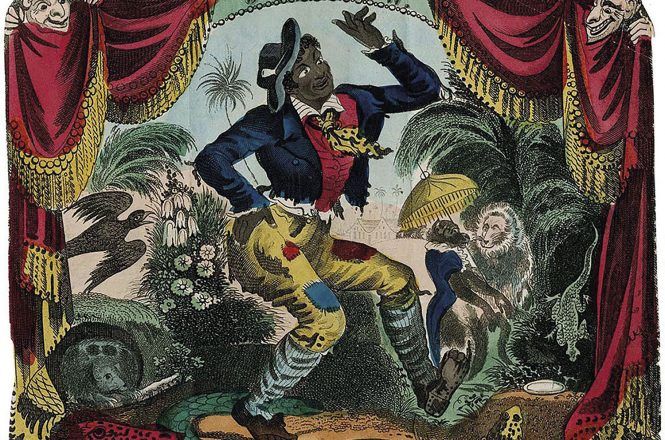

¿Hay, entonces, un modo preferencial de carisma de derecha? Por un lado, el carisma es siempre personal e intransferible. Por el otro, en todos los casos, el carisma toma la forma de agresión hacia aquellos grupos que aparecen amenazando las jerarquías naturales de la sociedad. Si no hay un menú claramente establecido, es porque la promesa de estos liderazgos ya no es generar políticas públicas que lleven a la prosperidad, sino sobre todo disciplinar y reducir a los grupos construidos como amenazas: mujeres –sobre todo las feministas y su “ideología de género”–, personas trans y de diversidad sexual, migrantes, minorías religiosas. De ahí que en estos liderazgos sean tan prominentes escenificaciones con motosierras, imágenes de IA de leones devorando ratas, fotos con presos engrillados en prisiones, presentaciones con streamers machistas famosos: Todas imágenes de una masculinidad entendida como agresión –imágenes que, paradójicamente, son reformuladas y repetidas por las muchas mujeres que apuestan a competir en estos espacios–. Estos líderes y lideresas ya no son quienes prometen un futuro venturoso sino, sobre todo, venganza a quienes nos han ofendido.

El camino hacia el personalismo

La primera causa del resurgimiento de los liderazgos carismáticos es el acelerado aumento de la desigualdad social y la fragmentación del mundo del trabajo, que un siglo de democracia de masas no sólo no ha resuelto sino que ha empeorado. El principio de identidad política más importante de la democracia moderna, la clase social, no existe más. No sorprende que en sociedades con alta insatisfacción y baja solidaridad entre grupos sea más fácil seguir a una figura que a una idea.

La segunda causa está relacionada con la anterior y es la crisis terminal de los partidos políticos. La contracara de la personalización de la política es la muerte de los partidos tradicionales. El Partido Socialista chileno, el Socialdemócrata alemán, la Democracia Cristiana italiana, el PRI mexicano solían estructurar los sistemas políticos de sus países. Hoy, o bien desaparecieron o bien están en toboganes acelerados hacia la irrelevancia electoral. Si no hay partidos, ¿qué vota la gente? Vota a una persona, un rostro, una palabra que lo inspire o que, al menos, le llame la atención.

Sin embargo, estos dos factores no logran explicar por qué el fenómeno se vuelca tanto a la derecha. En otros momentos de crisis históricas aparecieron grandes liderazgos de izquierda, que hoy parecen faltar.

Un factor central en este proceso de personalización derechista es la peculiar economía de la atención que generan los nuevos medios de comunicación, entre ellos las redes sociales. Hoy, la cuestión central es quién logra atravesar la pantalla y llamar la atención. Está comprobado (entre otros, por Ernesto Calvo y Natalia Aruguete en su libro Fake News, trolls y otros encantos) que las performances de agresión resultan más notorias, y que la reacción emocional a una noticia indignante es más inmediata que la satisfacción por una noticia positiva. Se trata de sistemas que premian y refuerzan las pasiones tristes, como dice Francois Dubet, y las performances que las promueven. Ya no se trata, entonces, del carisma inspirador y generador weberiano sino de un tipo especial de carisma: uno que es también una pasión triste, destructora más que constructora.

Pero, sin negar el peso de los algoritmos, la principal responsabilidad es humana. El factor central en la propagación de estos liderazgos es el proceso acelerado por el cual las élites económicas del capitalismo global decidieron que la democracia liberal de partidos ya no les sirve. Más aun, están dispuestos a financiar, apoyar y aplaudir a outsiders con los cuales hace treinta años difícilmente se hubieran dejado fotografiar en público. Las imágenes de los principales empresarios de cada país, incluso de quienes hace no tanto sostenían posiciones progresistas, hoy vitoreando y festejando los exabruptos del líder populista de derecha de turno, son el dato principal de la época.

Se trata, en definitiva, de la decisión de la élite económica de poner los casi infinitos recursos materiales, simbólicos y tecnológicos del 1% mundial a disposición de figuras dispuestas a servir como arietes contra grupos sociales vulnerables que son designados como amenazas. Una decisión que hace temer por el futuro de la democracia en el mundo.

* Politóloga, doctora en Gobierno por la Universidad de Georgetown y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro.