Qué hacer con los “jóvenes irresponsables”

Desde su emergencia como un sujeto social autónomo en la segunda posguerra, la juventud ocupa un lugar protagónico en la vida pública de las sociedades occidentales. Aunque las áreas en las que los jóvenes se destacan naturalmente son unas pocas (Eric Hobsbawm mencionaba el deporte, ciertos espectáculos, la matemática pura y quizás la poesía), lo cierto es que hoy el hecho de ser –o parecer– joven es considerado un valor en sí mismo, asociado a las cualidades de la creatividad, el empuje y la osadía, y origen de una gigantesca industria con ramificaciones en la moda, las cirugías plásticas y las cremas revitalizantes.

Y sin embargo, a pesar de esta hegemonía cultural juvenilista, la edad sigue siendo un signo de bienestar socioeconómico. En Argentina, por ejemplo, solo el 11,3 por ciento de los mayores de 65 años son pobres, contra un impresionante 52,3 por ciento de los menores de 14 años y el 42,5 de los jóvenes de entre 14 y 29 (30,5 por ciento de los adultos de entre 30 y 64 años). A más edad, más ingreso. Y más capital patrimonial: 86,2% de los adultos mayores vive en un hogar propio, contra 63,9% de los adultos jóvenes. Más cualitativamente, los mayores de 60 años quizás constituyan la última generación de la Argentina de la movilidad ascendente, la última que vive mejor que sus padres y que probablemente vivirá mejor que sus hijos.

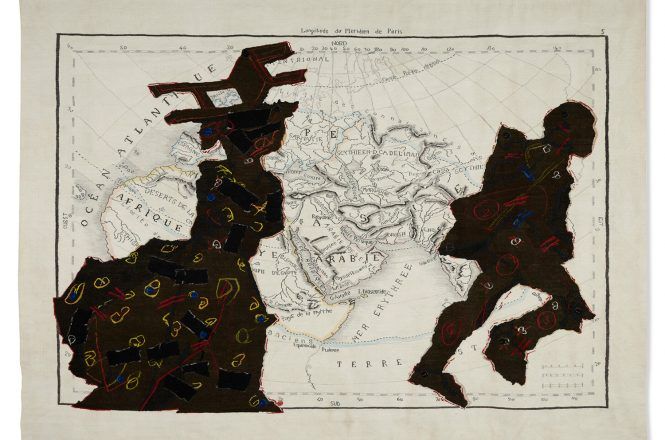

Esto se refleja en su influencia social: aunque es difícil medir el poder, alcanza con revisar las fotos de las reuniones de empresarios, sindicalistas y políticos para confirmar la idea de que, además del sesgo de género, clase y color de piel, hay también un claro sesgo etario: en Argentina, como en la mayor parte del mundo, las decisiones las toman los adultos mayores.

Desde que irrumpió la pandemia sabemos que, como en el Diario de la guerra del cerdo, la letalidad del virus se concentra en los viejos. Sin embargo, apenas nos hemos cuestionado acerca de cómo esto influyó en el modo en el que las sociedades gestionaron la crisis desatada por el Covid-19. Y en este sentido, mi impresión es que la combinación entre la inequidad del reparto del poder en la sociedad, por un lado, y el sesgo etario del virus, por otro (la distribución desigual del ingreso y la distribución desigual de la muerte) modeló una respuesta adulto-céntrica a la pandemia que, aunque contribuyó a proteger al grupo social más expuesto, descuidó la situación de otros sectores sociales con menos influencia.

Durante casi dos meses, los niños tuvieron prohibida cualquier salida a la calle. Mientras que los adultos jóvenes, los adultos mayores (a pesar del riesgo) y los caniches podían salir, los niños debían permanecer encerrados en las cuatro paredes del departamento, rompiendo los sillones. Los runners recuperaron su libertad antes que los chicos, y en el caso de los hijos de padres separados tuvieron que esperar nada menos que 43 días para poder reencontrarse con su papá o mamá. En la provincia de Buenos Aires las salidas recreativas de los menores siguieron formalmente prohibidas hasta hace poco tiempo.

El caso de los adolescentes y los jóvenes es parecido. Como sabe cualquier padre con hijos nadando en ese mar de dudas e inseguridades que es la adolescencia, los años previos a la adultez son los años de la construcción del yo a través de la experimentación y la búsqueda. Así como los niños necesitan correr, vitamina B, aire libre, los adolescentes necesitan el contacto con sus pares para construir su autonomía y desarrollar su sexualidad: requieren otros cuerpos para terminar de reconocer el propio (por eso el pogo es el baile principal de la adolescencia). Pero además del contacto con otros, los jóvenes también desean estar solos, sustraídos de la mirada paterna; necesitan, por ejemplo, guardar secretos, algo imposible si están obligados a pasar las 24 horas del día encerrados en sus casas.

Como los adultos que toman las decisiones tienen muchos problemas, pero en general no están construyendo su yo, han hecho poco en este aspecto. Despachar el problema con una referencia superficial a la facilidad con la que “los chicos de hoy” recurren a la tecnología y la comunicación virtual es lo mismo que negarlo: la Play no sustituye al amigo, ni el chat a la novia. Durante cuatro meses, un chico de 16 años del Área Metropolitana de Buenos Aires solo pudo salir un rato al día a un radio de 500 metros de su casa. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un adolescente la hiperpresencia paterna? ¿Es razonable pedirle a un joven de hormonas locas que pase cuatro meses sin ver a la novia? ¿Qué efectos dejará el confinamiento en los fóbicos, los que odian a sus padres, los que no encuentran cómo llenar el día?

El tema recupera actualidad en momentos en que la curva de contagios muestra un crecimiento preocupante y las miradas vuelven a apuntar a los jóvenes, considerados “irresponsables” en el estribillo repetido en radio y televisión.

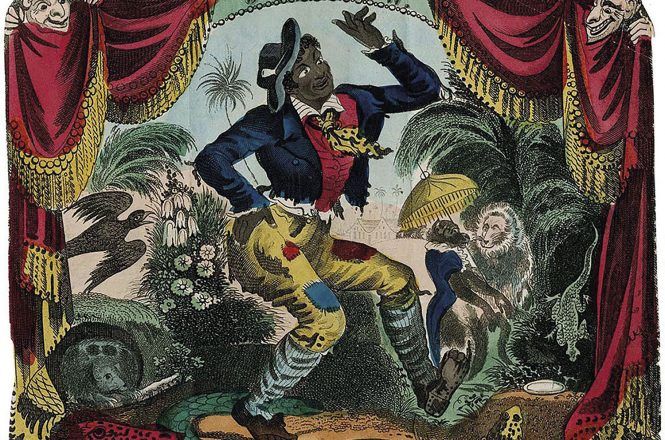

Señalemos al respecto algunos puntos. En primer lugar, la cuestión estructural: las actitudes temerarias, el coqueteo con el peligro y el desdén al riesgo son, de James Dean al Che Guevara, marcas universales de la juventud, explicables en buena medida por su lejanía relativa del momento de la muerte. En segundo lugar, la generalización: no todos los jóvenes son irresponsables, los hay también solidarios, entre ellos, nada menos, los residentes de los hospitales, que constituyen la primera infantería en la guerra contra el virus: los más expuestos, como la 4° división en Normandía. Y, por último, la responsabilidad de los adultos: después de media docena de banderazos opositores, el acto del 17 de octubre, el velorio de Maradona y las marchas por el aborto (a favor y en contra), limitar el problema a las fiestas clandestinas y los encuentros en la playa parece exagerado. Como el virus no conoce de ideologías, pudo transmitirse del mismo modo en los abrazos de festejo entre las militantes de pañuelo verde cuando se conoció la sanción de la ley de despenalización del aborto, que ahora, en una rave en Pinamar.

La pandemia plantea desafíos imposibles a los gobernantes, obligados a decidir a ciegas, con poca evidencia empírica, escasos ejemplos de “buenas prácticas” y sometidos a consejos contradictorios. Conviene, por lo tanto, ser cuidadosos. Sin embargo, la experiencia argentina reciente demuestra que anunciar medidas que se van deshilachando genera a la larga más problemas que beneficios, como sucedió con la cuarentena estricta, que la sociedad ya había quebrado en los hechos cuando el gobierno formalizó su final. En el caso de los jóvenes sucede lo mismo: no se trata de autorizar el Lollapalooza o un concierto del Indio, sino de tener en cuenta sus necesidades específicas, distintas a las de los niños, los adultos y los viejos, a la hora de decidir nuevas restricciones. Para que funcione, la regulación debe guiar a la sociedad realmente existente en lugar de imaginar una nueva. Y debe considerar con frialdad los dispositivos institucionales con los que planea hacerla cumplir: en un país en donde las fuerzas policiales tienen la costumbre de asesinar jóvenes desarmados, sobre todo si son pobres, cualquier apelación a la represión directa, como la que formuló Alberto cuando mencionó la posibilidad de “dispersar” concentraciones de gente, debe ser manejada con extrema delicadeza.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur