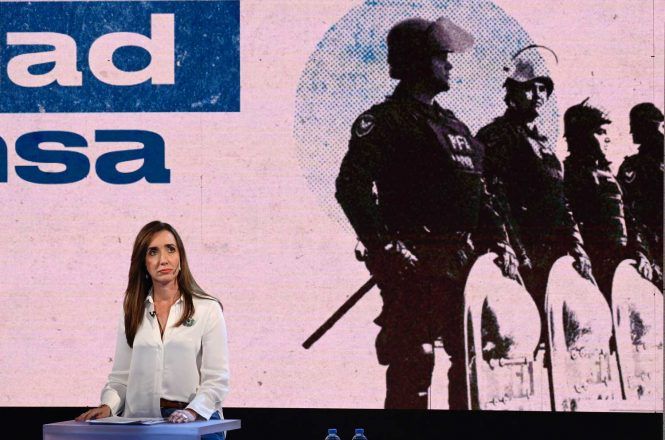

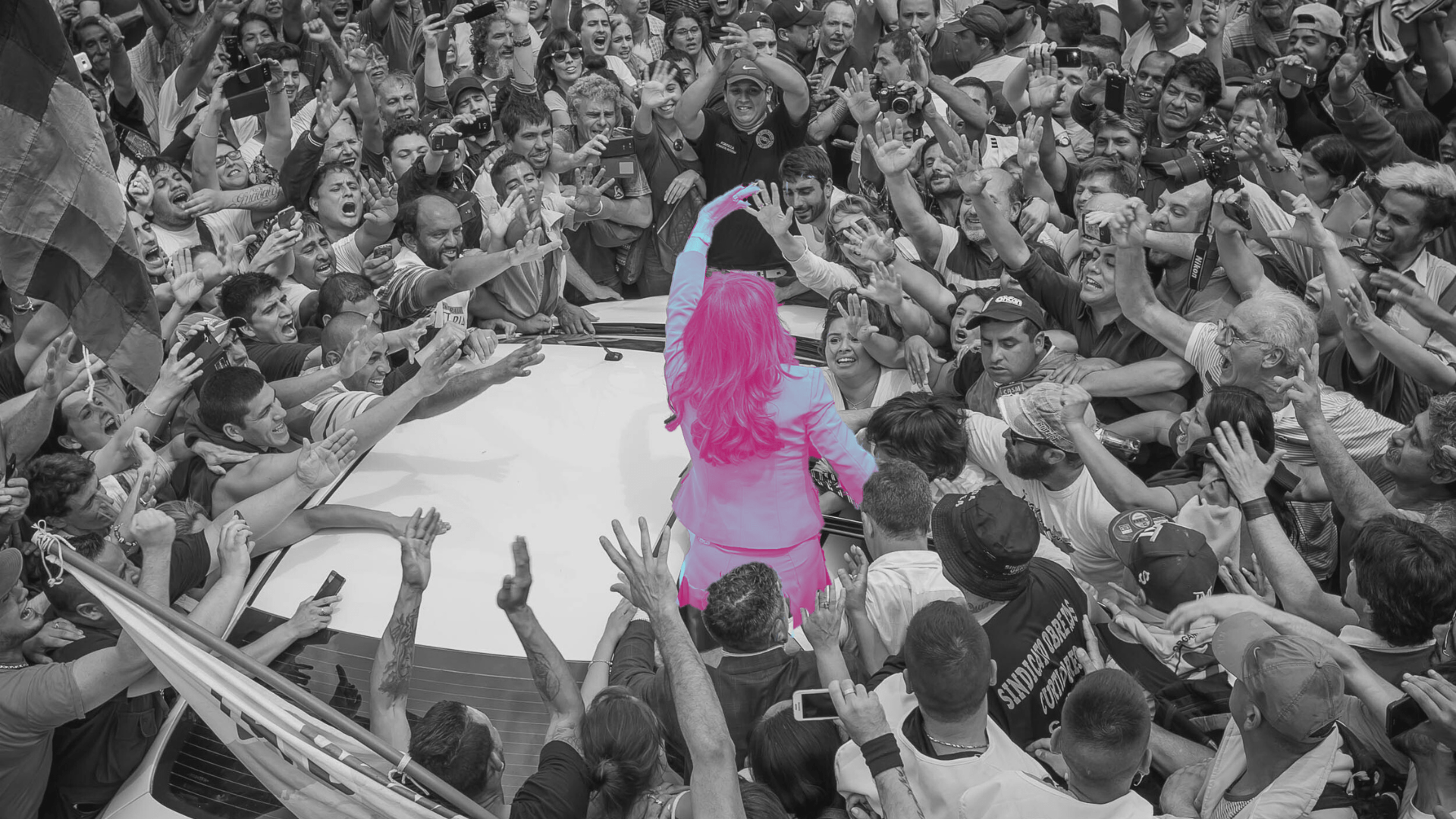

La vida moral y judicial de la política en democracia

Serie 40 años de democracia

Este artículo integra la serie 40 años de democracia, elaborada junto a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales.

Ver otros artículos aquí.

* Respectivamente: Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Escuela IDAES. Autor del libro "Más allá del lawfare. Judicialización, política y conflicto en la relocalización de villas del Riachuelo", publicado por TeseoPress. / Doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París. Investigador del CONICET. Docente de Teoría Social en IDAES-UNSAM. Especialista en temas de anti-corrupción y transparencia. También ha llevado adelante investigaciones sobre protesta y movimientos sociales.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Accedé a todo el contenido por solo $4500 por mes.

Para acceder a este contenido debes tener una Suscripción Plus (edición mensual + archivo).Si aún no posees una, puedes adquirirla aquí.