La crisis del 2001 ha concluido

Este artículo forma parte de la edición especial 2001-2021: Tan lejos, tan cerca producida junto con IDAES. Si sos suscriptor, podés acceder al número completo desde aquí. Caso contrario, podés suscribirte aquí.

Este artículo forma parte de la edición especial 2001-2021: Tan lejos, tan cerca producida junto con IDAES. Si sos suscriptor, podés acceder al número completo desde aquí. Caso contrario, podés suscribirte aquí.

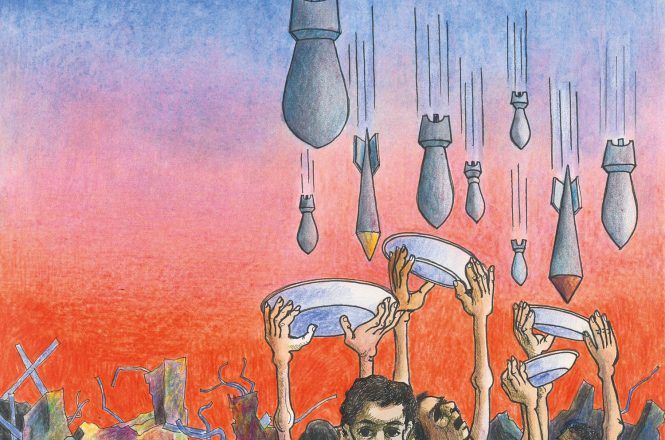

Se agita una bandera delante de una fogata, la silueta de un joven arroja una piedra y se recorta delante del Obelisco, la caballería se bate contra quienes ocupan la Plaza de Mayo, un helicóptero abandona la Casa Rosada cubierta de humo, mujeres y niños se manifiestan contra el ajuste y la represión. Muchos celebran. Ahí está el “clamor popular”, el “argentinazo”, el pueblo en las calles cambiando la historia.

Para el kirchnerismo, estos primeros fogonazos contenían un mandato y revelaban la quintaescencia misma de la política: la patria unida contra el neoliberalismo, la gente movilizada contra los imperativos del mercado, la rebelión popular contra los tecnócratas de la austeridad. Después de meses sin salida, por fin, el optimismo de la voluntad le había ganado al pesimismo de la inteligencia. Los partidos políticos y sus dirigencias no habían sabido comprender la magnitud del desgaste y ahí estaba la fuerza soberana del pueblo plantándose frente a los poderosos, exigiendo justicia. Poco más tarde, comenzaría la negociación ofensiva de la deuda, la reactivación del crecimiento y el empleo, la refundación del Estado, la década ganada.

Hay otra clave, menos épica, para narrar los hechos.

Los orígenes son más confusos y revelan que la crisis se anticipó a la pueblada. La mayoría de los argentinos y sus dirigencias defendieron la convertibilidad hasta su último aliento. Como auguraba Jorge Todesca en 1998, el problema no fue si los argentinos decidían renunciar a la paridad cambiaria sino si ella, un buen día, se disponía a abandonarlos. Y ocurrió. En la larga agonía del 2001, el poder simbólico de la convertibilidad se reveló más robusto que su base material. Con el estancamiento del crecimiento, el retiro de los depósitos bancarios, la caída de las reservas, la escalada de la tasa de interés, la proliferación de las cuasi-monedas… no fueron las masas en la calle las que cuestionaron el modelo neoliberal, la convertibilidad se desplomó por su propio peso.

Ante la inminencia de la caída, las mayorías carecían de un programa claro para organizar el malestar. Las expresiones de los sectores populares no buscaban mucho más que apaciguar el hambre. La movilización de las clases medias estuvo protagonizada por ahorristas y deudores que no exigían un cambio de rumbo, sino que se respetaran los términos en que habían bancarizado sus patrimonios y sus deudas. El vínculo de representación estaba roto: políticos de casi todos los partidos se escondían para llegar al Congreso por temor a ser agredidos por la multitud sublevada. Ante el furor de los saqueos, los escraches y las protestas, el primer equipo económico de Eduardo Duhalde siguió, no obstante, negociando denodadamente con el Fondo Monetario Internacional y encaró la reprogramación de los depósitos y la pesificación asimétrica, que muy pocos elogiaron. Estas decisiones fueron menos heroicas que las de Roberto Lavagna pero no por eso menos fundantes. En 2003, la incertidumbre persistía. En uno de los resultados más dispersos de la historia electoral argentina, los votos conquistados por los candidatos liberales (Carlos Menem y Ricardo López Murphy) casi duplicaban los obtenidos por Néstor Kirchner.

¿Por qué recordar esta crónica desencantada si la epopeya del pueblo enardecido resultó más tarde tanto más productiva y reconfortante? Porque la misión del historiador y el sociólogo no es fundar mitos sino revisar las huellas del pasado y evidenciar su complejidad. También porque los relatos heroicos soslayan continuidades, sobreactúan rupturas y a veces desembocan en grandes frustraciones. Sobre todo, porque desandar el trabajo de depuración que propició esta interpretación también permite evidenciar que, aunque haya durado veinte años, su fórmula política está agotada.

Una voluntad sin plan

Las jerarquías estuvieron claras desde un principio. En el espacio público y político, ninguna figura reemplazó, desde el 2001, al economista todopoderoso de los años noventa y tanto los gobiernos que se sucedieron hasta 2015 como sus intelectuales se cuidaron de reivindicar la absoluta superioridad de la lucha del pueblo y de la voluntad del líder sobre cualquier conocimiento. En los pasillos del poder, los avances a prueba y error de los primeros meses de Eduardo Duhalde no cejaron. La improvisación –concluyó tempranamente José Natanson– fue uno de los rasgos comunes de las izquierdas latinoamericanas del siglo XXI.

Con el correr de los años y sobre todo después de la crisis de 2008, la reafirmación de la voluntad política se hizo desoyendo muchas alertas y optando por una confrontación cada vez más virulenta. Del mismo modo que en la etapa anterior, el peronismo volvió a mostrar incapacidad para reconocer dificultades cuando todavía era posible atenderlas. A pesar de la riqueza de la producción científica y universitaria, los debates sobre los grandes problemas del país no se fortalecieron. Del mismo modo que los economistas de los años noventa, muchos apoyos eruditos del kirchnerismo prefirieron concentrarse en la coyuntura, perder matices en sus intervenciones públicas, evitar cualquier crítica al gobierno por temor a debilitarlo. Salvando honrosas excepciones, pocos trabajos alumbraron los límites de las apuestas realizadas y fue aun menor la receptividad de las autoridades para inspirarse en estos aportes. Como había ocurrido en 1995, cuando se presentaron los primeros signos críticos de la convertibilidad, ni el 2011, ni el 2015, ni el 2019 fueron buenos tiempos para un balance. Aunque fuera un buen eslogan de campaña, la sintonía fina podía esperar.

Arropado en el “gobierno de los mejores”, Mauricio Macri reprodujo, en el poder, esta lógica dialéctica e inmanente. Como lo había hecho el kirchnerismo, evocó un antagonismo refundacional, atribuyendo a la impericia, o a la mala fe de sus predecesores, todos los males del país. Cambiando de sujeto histórico (de los pobres a los emprendedores, de los trabajadores a los capitales externos), asumió un mismo automatismo. Alcanzaba con responder a sus bases sociales para normalizar el país. La arrogancia del nuevo gobierno lo llevó a desmantelar muchos equipos técnicos valiosos dentro del Estado, a contradecir las promesas de campaña y a atacar los organismos de ciencia y técnica.

¿Por qué volver sobre la relación entre gobiernos, equipos técnicos y hombres de ideas? Porque, cuando el envión del 2001 empezó a agotarse, se intentó compensar con voluntad política y virulencia discursiva la falta de diagnósticos definidos, objetivos claros y buenas estrategias para alcanzarlos.

Organización popular estratificada y alerta

La beligerancia popular cobró en la Argentina de los albores de la crisis una nueva forma considerada hasta entonces improbable: la organización de los desocupados y su lucha por la integración. Desde los conurbanos pobres y los pueblos de provincia, el movimiento piquetero transformó los modos de protesta y reclamo ante el Estado.

El kirchnerismo se erigió en franca oposición con la etapa anterior. Si se atribuía a Carlos Menem y en cierta medida a Duhalde la criminalización y la represión de la protesta, la etapa inaugurada en 2003 subrayaría, en cambio, su compromiso inquebrantable con una doble representación del mundo popular: los movimientos sociales y los sindicatos. No solo las manifestaciones callejeras se hicieron expresión admitida del descontento, también se consolidaron como termómetro de la vocación democrática y redistributiva de estos gobiernos. Los resultados están a la vista. Néstor y Cristina Kirchner podían mostrar la reducción del desempleo, la creación de puestos de trabajo, los progresos en la formalización de la mano de obra, la recomposición de las remuneraciones, así como la disminución de las desigualdades por ingreso y el incremento del gasto social.

En la larga agonía del 2001, el poder simbólico de la convertibilidad se reveló más robusto que su base material. Con el estancamiento del crecimiento, el retiro de los depósitos bancarios, la caída de las reservas, la escalada de la tasa de interés, la prolifEdición especial a 20 años del 2001eración de las cuasi-monedas… no fueron las masas en la calle las que cuestionaron el modelo neoliberal, la convertibilidad se desplomó por su propio peso.

La persistencia de la pobreza organizada es expresión de dos continuidades entre el período anterior y posterior al 2001. La primera es la dificultad de enlazar de manera sustentable política económica y política social. Incluso pensando en las empresas y sus trabajadores, se consolidaron un conjunto de unidades productivas dependientes de niveles crecientes de protección estatal. Su supervivencia requiere de condiciones domésticas cada vez más excepcionales. La modificación de una tarifa o del tipo de cambio amenaza con hacerlas desaparecer de un plumazo. En paralelo, como subrayó incansablemente Agustín Salvia, se consolidó un núcleo de pobreza estructural, excluido por generaciones de cualquier empleo estable. Para estas unidades productivas y domésticas frágiles, la asistencia estatal fue ciertamente masiva. No dejó por eso de ser asistencia. En el medio, la disparidad territorial de las instituciones judiciales, sanitarias, educativas reprodujo las asimetrías del particular federalismo argentino. Quienes aspiraban a una provisión de bienes básicos previsible y de calidad podían en 1998 tanto como en 2008, pagar por ello. Una vez más el peronismo circunscribía el problema del Estado a una cuestión contable. Si en los noventa había que achicarlo, diez años después alcanzaba con extenderlo. La cuestión se reveló mucho más compleja.

La segunda continuidad estuvo dada por priorizar las necesidades sociales cuando y en la medida en que remitían a un reclamo organizado. Ciertamente, la movilización de diciembre de 2001 exigió establecer políticas para los más vulnerables. La masificación de los planes fue la respuesta más inmediata a este imperativo, reclamado por los movimientos sociales, mientras la generación de puestos de trabajo primero y la recomposición de las remuneraciones después respondieron a las demandas de los sindicatos. Ahora bien, el maquiavelismo de Menem reconocía que el poder político de un grupo no se corresponde con sus necesidades ni con la legitimidad de sus reclamos. Los acuerdos de cúpulas que selló con los empresarios y sindicalistas más poderosos son expresión cabal de esta administración selectiva de los beneficios que le permitió avanzar con sus reformas. El kirchnerismo se encontró con sectores humildes más vertebrados. Para ellos, la exaltación de la puja distributiva tuvo doble filo. Aunque la mística política la enaltezca, la lucha por los favores estatales no es un pacto entre carmelitas descalzas: es un juego de poder con tiranteces y recursos escasos que se distribuyen de manera diferencial. Para contar con la atención del gobierno, no alcanzaba con que siguiera habiendo pobres, los movimientos sociales tenían que mantener a esa base movilizada y alerta, capaz de disputar con eficacia los recursos del gobierno de turno. En la medida en que la capacidad de presión siguió estando estratificada, también lo estuvieron muchos beneficios. Los sindicatos fuertes siguieron siendo los más beneficiados y la decisión de Alberto Fernández de aumentarles el sueldo a los policías más que a los enfermeros remite al mismo razonamiento. Cuando depende de la politización, la redistribución requiere una movilización permanente y muchas veces una disputa entre pares. En el caso del corte de las calles, la estrategia terminó extenuando a los más humildes y exasperando a quienes afluían a trabajar a la ciudad.

¿Por qué subrayar la heterogeneidad de los sectores populares y los límites de su relación con las administraciones políticas? Porque cuando el impulso igualitario de diciembre de 2001 comenzó a extinguirse, la continuidad de la movilización expresó en partes iguales la persistencia de las necesidades, así como la discrecionalidad y la estratificación de los beneficios distribuidos. Si la cuestión es la lucha política y su apaciguamiento, bien pudo Macri en 2015 como Menem en 1989 seleccionar aquellas fuerzas que mejor garantizaban gobernabilidad. Como quiera que se la defina, la justicia social es otra cosa.

Una fórmula agotada

El kirchnerismo propuso una construcción épica de los sucesos de 2001. Fundándose en ella, restableció un orden más generoso con las mayorías. Muchos de quienes acompañaron esa experiencia creyeron que prolongar una mirada unificada del pueblo, su estado permanente de alerta y movilización, la exaltación de la lealtad al líder y un voluntarismo por momentos sectario eran la mejor forma de mantener viva la fuerza de ese impulso.

Pero los relatos épicos tienen dos temporalidades: el tiempo cotidiano del esfuerzo y el extraordinario de la movilización. Si se prolonga el segundo indefinidamente y sin una orientación clara, la fórmula se desgasta. Gran parte del agotamiento del “argentinazo” resulta de la incapacidad de las administraciones que le siguieron de inscribirlo en un horizonte que superara el boom de los commodities y el rebote. Parte del problema de las refundaciones es que son poco atentas a la historia: las condiciones de la puja distributiva de posguerra no podían replicarse en un siglo XXI inscripto en las reglas de la globalización. A diferencia de los productores rurales y empresarios industriales del pasado, las grandes fortunas contemporáneas tienen más herramientas para valorizar sus capitales sin depender tanto de los trabajadores ni del país. La puja tampoco alcanza a todos los sectores populares ni los beneficia por igual. Es cierto que la movilización y el reclamo frente al Estado garantizaron el flujo de recursos a los más humildes. También lo es que estos avances resultaron volátiles, que su valor se fue licuando y que hace falta cada vez más militancia y más lucha para no desbarrancar.

La epopeya del pueblo enardecido no es la única definición de la voluntad política. Se apoya en una definición agonista de la historia, como una lucha estática y de suma cero que, vale subrayarlo, solo funciona en ciertas condiciones que son cada vez menos habituales y que encima dan lugar al conflicto solo en situaciones extraordinarias. Como lo muestra la crisis del 2001, la potencia de esos momentos de excepción no está inscripta en los acontecimientos sino en qué se haga de ellos, hacia dónde se los conduzca. Cuando esa conducción flaquea, la inflación argentina parece dar una continuidad peculiar a la épica del conflicto: nadie se conforma con la posición que le toca en la distribución y permanece en alerta, sujeto a un tironeo por una riqueza declinante. Hay otras definiciones posibles. La política es también la construcción de proyectos e instituciones superadoras que transformen durablemente la vida de las personas. Los ferrocarriles, la escuela pública, los antibióticos son tanto o más importantes para las familias y trabajadores que las marchas y los banderazos.

* Socióloga, investigadora del CONICET y directora de la Maestría en Sociología Económica del IDAES-UNSAM. La autora agradece los comentarios de Natalia Calcagno y Juan Manuel Heredia.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur