Charming Paris

En la panadería del barrio, la mayoría de los turistas se expresa en “globish”. Una vez dentro del negocio, balbucean algunas palabras en inglés para pedir un sándwich. Más locuaces, algunos estadounidenses emplean largas frases, con la seguridad que les brinda representar a la cultura dominante. Cuando estoy en la fila de espera, a veces me atrevo a señalarles que, por lo general, en Francia se usa el francés –la educación indicaría preguntar: “¿habla usted inglés?”–. Algunos me miran, asombrados, y entiendo su asombro. Porque en los alrededores todo parece hecho para evitarles semejantes preocupaciones. Los cafés disfrazados de bistrots típicos exhiben en la pizarra los precios de sus appetizers y de su french Merlot. En cuanto a los autobuses que circulan cada cinco minutos, trasladando a los visitantes de un monumento a otro, también muestran carteles en inglés. En suma, el viajero que llegó para descubrir el doble destino “París-Eurodisney”, puede tener la impresión de encontrarse, a dos pasos de Notre Dame, en un anexo del parque de diversiones mundializado.

Un pintoresquismo organizado

Tengo que estar atento de no quejarme demasiado. Porque mis interlocutores podrían recordarme, no sin acierto, que vivir en l´Île de la Cité constituye un privilegio por el cual deben aceptarse algunos inconvenientes. Por lo tanto, prefiero divertirme distinguiendo cómo se comportan los turistas italianos, alemanes o españoles, quienes a pesar de todo conservan algunos rasgos culturales característicos. Pero también observo cómo se acelera la transformación del centro de París. Dentro de poco, en todas las ciudades históricas de Europa –Praga, Venecia, Roma– se reconocerá la misma zona de actividad, destinada de día al desfile de visitantes, mientras las viviendas, sujetas al alza del mercado inmobiliario, van siendo progresivamente adquiridas por los residentes ricos.

En 1988, el edificio en el que acababa de instalarme seguía siendo relativamente barato, con sus jubilados, estudiantes y parejas jóvenes que permanecían allí uno o dos años antes de emigrar hacia comarcas dulcemente familiares. En la calle, entre los negocios de souvenirs, todavía podía verse una charcutería, una óptica, una farmacia, una panadería, un puesto de diarios y un cabaret abandonado: La Colombe, donde Guy Béart había debutado en los años 50. Sin embargo, desde mi llegada pude observar la discreta transformación que ahora remplaza las brutales “renovaciones” de los años 60: una mutación progresiva del decorado, que contribuye a restaurar este barrio según las normas de un pintoresquismo organizado.

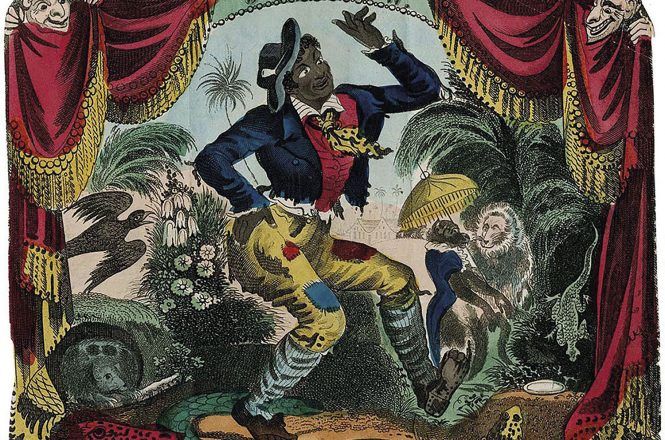

Durante aquella época, varios bistrots eran frecuentados por el personal del cercano Hôtel Dieu (el hospital más antiguo de París), que iba a comer el plato del día o tomar un café. Entre una refacción y otra fueron desapareciendo los mostradores y los salones fueron transformados en confortables lounges, donde hay que reservar mesa y se paga demasiado por un plato salido del microondas. Los nuevos gerentes no aprecian la clientela de mostrador, con sus charlatanes más o menos alcoholizados. Prefieren al cliente internacional, presto a echar mano de su presupuesto de vacaciones para ofrecerse el París de sus ilusiones. De allí surge la reciente invasión de un decorado neo-francés que combina frescos pseudo impresionistas y manteles a cuadros –cuando los mozos no se disfrazan de posaderos del siglo XIX, para atraer parroquianos de la vereda–. Al mismo tiempo los precios, por lo menos, se duplican. La charcutería se transformó en restaurante al paso y luego ingresaron las marcas, como los helados Häagen Dazs y los anteojos de sol Solaris, mientras la farmacia fue reemplazada por L’Occitane y sus auténticos jabones de la Provenza (que también se venden en Tokio o Chicago, pero el producto que viene de Francia es mejor).

Transformaciones exclusivas y excluyentes

La otra fase de la obra, comenzada bajo el gobierno del ex alcalde de París, Jean Tibéri –pero que no podría reprochársele del todo– consistió en extender las veredas para plantar castaños rosas, al tiempo que se prohibía el estacionamiento de autobuses. Así, después de la obligada restauración de los edificios, envejecidos unos tras otros, esta calle funcional pasó a ser casi encantadora. Por allí se ven circular coquetos vehículos de dos plazas, remolcados por ciclistas autóctonos que pasean a las parejas por la ciudad. Los autobuses prohibidos dieron paso a minibuses privados y limusinas destinadas a la clientela rica. Luego florecieron esas nuevas líneas de buses de dos pisos, curiosamente calcadas del transporte londinense y que taponan el barrio casi tanto como antes. Pero la gente puede conformarse con el transporte fluvial, asegurado desde la torre Eiffel hasta el Jardin des Plantes. Sin embargo, contrariamente al vaporetto italiano, al parisino no se puede subir con un ticket de subterráneo: hay que tener un pass, exclusivo para los turistas.

El reacondicionamiento de la calle Arcole permitió ampliar el circuito turístico, creando una circulación ininterrumpida de Notre Dame a la explanada del Hôtel de Ville (la Municipalidad), que alberga muchísimas actividades (pista de patinaje en invierno, jardín agreste en primavera, pasando por las fiestas del aire, del agua, de la sangre, de la solidaridad, del desarrollo sostenible, etc.). En el trayecto, los carteles de señalización invitan al paseante a ir a la torre Saint-Jacques o al museo de Orsay, sin peligro de perderse. El único elemento incongruente a lo largo de este paseo ideal, donde todos consumen y farfullan en inglés, es la silueta negra del Hôtel Dieu. Incluso asombra que este edificio sin encanto, ni siquiera ahora, siga reducido a su inmediata funcionalidad en el corazón de la ciudad: recibir las urgencias y curar enfermos en habitaciones que, a tarifa hotelera, costarían una fortuna. Sin duda, es por eso que la Asistencia Pública sueña con transformar ese “triste hospital” en un edificio de oficinas o, por qué no, en una residencia de lujo.

En Île de la Cité e Île Saint Louis –donde hoy día mi edificio constituye una excepción– es habitual ver, once meses al año, gran cantidad de departamentos con los postigos cerrados, porque los inversores y los propietarios optaron por convertirlos en “pied-à-terre” (una residencia secundaria). Desde 1960, París perdió 600.000 habitantes, principalmente originarios de las clases obrera y media. Todos los comercios se adaptaron, como esa cervecería donde hasta no hace mucho se podía comer a altas horas de la noche… Actualmente, el servicio se interrumpe tras el paso de la ola turística. Un poco más lejos, en la calle Saint-Louis-en-l’île, esta misma evolución transformó todos los negocios en galería de arte o de decoración, al igual que en las “más hermosas aldeas de Francia”, donde los puestos de sofisticada artesanía parecen haber expulsado a las primitivas formas de existencia.

La ciudad de los sueños edulcorados

Todas las mañanas, antes de la llegada de los clientes, un equipo de limpieza con trajes fluorescentes, provistos de vehículos verdes, registran a fondo la aldea gala. También vigila la policía. En el verano, un furgón de guardianes del orden se instala en medio del Petit Pont para impedir que quienes patinan en rollers ejecuten allí sus improvisadas hazañas. En cambio, no se considera obsceno el inmenso cartel publicitario que cubre la Conciergerie: las renovaciones de monumentos históricos permiten que Dior o Macintosh se exhiban en el corazón del barrio histórico, oponiendo su moderno logo al arcaísmo del viejo Hôtel Dieu y a las banderolas de la Confederación General del Trabajo (CGT) apelando al “salvataje del servicio público”.

En ese París ficticio, algunos pobres verdaderos se encargan incluso de reconstituir la Corte de los Milagros. A la salida de Notre Dame, un puñado de gitanos rumanos inician una espectacular competencia para sacar dinero con sus mutilaciones. Tirados en el suelo, imploran al turista entre estertores, mientras extienden una bolsa para que les den una moneda. Adolescentes con largas faldas, con aires de Esmeralda, lo abordan con cortas frasecitas (también en inglés), afirmando ser refugiadas políticas bosnias. Hace tiempo que se multiplican los acordeonistas. Algunos, como ese anciano rumano en silla de ruedas instalado abajo de mi edificio, conocen sólo tres notas que le permiten ejecutar en continuo La vie en rose y Sous les ponts de Paris. Un día, al borde del ataque de nervios, le pregunté si podía variar un poco su repertorio. Con aspecto abatido, me señaló a esas parejas de japoneses que pagan únicamente por las canciones de Edith Piaf. Así reafirman su impresión de descubrir esa “romántica” ciudad y a un auténtico acordeonista popular parisino.

Casi no existen contradicciones en el París de los sueños edulcorados, repetidos tanto en el cine como en la publicidad. Esto se hace más evidente en pleno verano, cuando Paris Plage ocupa los muelles y el pueblo entero, transformado en masa turística, se acerca a buscar allí una sensación de vacaciones… Un poco más arriba, los autos, devueltos a las orillas del Sena por el cierre de las vías rápidas, se amontonan en un eterno embotellamiento –como una realidad sombría al borde del sueño– liberando una contaminación reforzada cuyos vapores caen discretamente sobre una multitud en busca de aire puro y de la tranquilidad del río.

* Escritor. Recientemente publicó En marche! Conte philosophique, Gallimard, París, 2018.

Traducción: Teresa Garufi