¿A quién le sirve la escalada del conflicto en Medio Oriente?

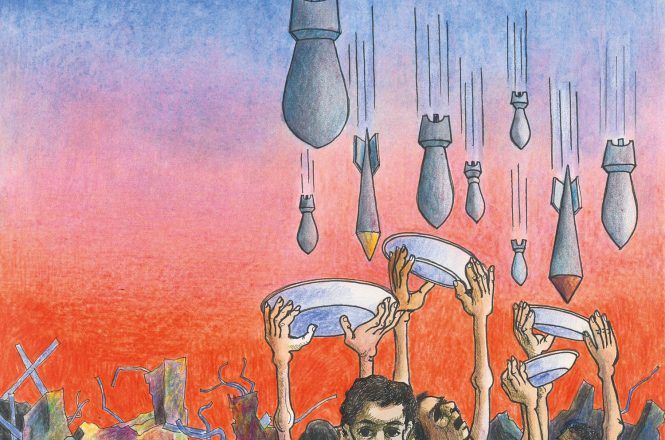

Aunque solo nos separen poco más de seis meses, la distancia con aquel fatídico sábado de octubre en que Hamas atacó Israel parece una eternidad. Por entonces circulaban en Medio Oriente dos grandes proyectos: la ampliación de los Acuerdos de Abraham, promovida por Estados Unidos, y la consolidación del Memorándum entre Irán y Arabia Saudita, auspiciada por China. El conflicto israelí-palestino ocupaba un lugar secundario en la agenda regional, mientras que la guerra en Yemen estaba en el centro de la atención. Luego del ataque de Hamas, el más brutal que se recuerde sobre la población israelí, le siguió una dura respuesta (aun en marcha) por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu que fue denunciada ante la Corte Internacional de Justicia como genocidio. Desde entonces, Medio Oriente camina por la cornisa: de un lado, la contención y el agravamiento de la situación de seguridad en Israel y los territorios ocupados; del otro, un lento pero firme proceso de regionalización que está llevando a toda la zona a un conflicto armado a gran escala. Este último sería un escenario de difícil retorno.

El 1 de abril el primer ministro Netanyahu ordenó atacar la embajada de Irán en Damasco, en un gesto de predecibles consecuencias. La guerra se funda, sobre todo, en la organización; por lo tanto, era razonable pensar que las autoridades de Teherán ordenarían una respuesta. ¿Qué buscaba Netanyahu? ¿Asestar un duro golpe a su enemigo? ¿O hacerlo reaccionar? En el proceso que comenzó el 7 de octubre, la agenda del primer ministro israelí aparece atravesada por la voluntad de provocar el conflicto más allá de Gaza: los enfrentamientos con Hezbollah, las incursiones en la capital siria, la ejecución de un alto mando iraní en un barrio chiíta en Beirut, la violencia desorbitada impuesta a los palestinos, el desafío abierto a las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en la Franja… “Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe”, reza el dicho popular.

Hay, en la persistencia de la guerra, una forma de supervivencia para los que se alimentan de ella. No solo Hamas se agiganta en la opinión pública a través de sus “mártires”. También lo hace, a su modo, el líder del Partido Likud: frente a la amenaza de un enemigo implacable, son pocos los que se animan a enfrentarlo. La sociedad israelí, habituada al ejercicio democrático, da muestras de cansancio con este estilo. Ciertamente, la tregua y la diplomacia han demostrado ser mucho más efectivas para hacer que los secuestrados vuelvan a casa: en diciembre pasado, un acuerdo logró la liberación de ciento cinco secuestrados, mientras que, en sus operaciones militares, el Ejército israelí ha recuperado apenas cuatro. Netanyahu, por lo tanto, ensaya formas de volverse indispensable. Contando con el poder militar más fuerte de Medio Oriente, la regionalización del conflicto resulta, en este esquema, una alternativa final aceptable para un sector probablemente minoritario de la dirigencia israelí. De este modo, piensan, podría dirimirse para siempre su problema con los palestinos, Irán y sus delegados en la zona.

Entre la autonomía y el alineamiento

El presidente estadounidense Joe Biden se involucró de lleno en el conflicto de Gaza desde sus inicios, actuando racionalmente y respaldando la histórica amistad que ha unido a ambos pueblos prácticamente desde la implementación del Plan de Partición en los años cuarenta. Sin embargo, desde la presidencia de Barack Obama el vínculo adoptó una forma nueva. Aunque el respaldo a Israel seguía firme en la opinión pública y el Congreso estadounidenses, los gestos discretos de Obama hacia los palestinos, el manejo de la revuelta de 2011 en Egipto y las negociaciones con Irán para buscar un acuerdo nuclear detonaron algunas fricciones entre ambos líderes. Fue entonces cuando Israel comenzó a ensayar una mayor autonomía en política exterior, autonomía que se mantiene hasta el día de hoy.

Durante su presidencia, Donald Trump se mostró abiertamente favorable a la posición israelí. Promovió un retorno a los antiguos esquemas, donde la enemistad con Teherán estaba más clara, denunciando incluso el acuerdo nuclear de Obama. Y lo mismo puede decirse de la propuesta llamada “Paz para la prosperidad”, un intento de retomar el plan de paz entre Israel y Palestina con condiciones tan ridículas para los palestinos que resultaba imposible de aprobar. La astucia de Trump quedó evidenciada cuando logró que las naciones árabes de Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán entablaran vínculos diplomáticos con Israel. Por un momento, logró materializar el sueño de que era posible una inserción del Estado judío en la región sin un arreglo de la cuestión palestina. Hoy, con el diario del lunes, está claro que la guerra en Gaza pulverizó esas aspiraciones (más allá del considerable aumento del intercambio comercial con Israel, muy ventajoso para los árabes).

Biden no tenía intenciones de apartarse demasiado de la política implementada por su antecesor, aunque perteneciera a otro partido. Siguiendo el esquema de retiro de tropas en Siria, Irak y Afganistán, y la negativa a profundizar la cooperación en Yemen, era evidente que un escenario de guerra en Medio Oriente no estaba en sus planes. Tras los sucesos de octubre, visitó a los líderes árabes afines buscando una salida negociada y encomendó dirigir los esfuerzos del Departamento de Estado a promover una pausa en el conflicto.

La percepción de la Casa Blanca es que está siendo arrastrada por la fuerza a un enfrentamiento en el cual su opinión no fue tenida en cuenta.

Los resultados que obtuvo fueron magros. Conocedor de las internas en Washington, Netanyahu no parece adaptarse tan fácilmente a los pedidos de Biden. El apoyo velado a un alto al fuego en el Consejo de Seguridad fue prueba sutil, pero suficiente, de que la diplomacia estadounidense está a la búsqueda de una estrategia que permita implementar la contención y que rechaza la regionalización. La indagación de respuestas que no incluyan incursiones militares a los drones iraníes que asolaron el espacio israelí el pasado 13 de abril son otra muestra de su reticencia a un conflicto armado que lo incluya. Hay una divergencia de intereses entre los aliados. La percepción de la Casa Blanca es que está siendo arrastrada por la fuerza a un enfrentamiento en el cual su opinión no fue tenida en cuenta. Netanyahu juega sus cartas en un momento crítico, meses antes de una elección presidencial en Estados Unidos. ¿Cuán lejos está dispuesto a ir Biden en la búsqueda de alineamiento que le pide a su aliado y amigo? Solo pretende un mínimo de “disciplina”. Biden no busca un giro copernicano. Estados Unidos sabe donde están sus lealtades. Sólo que no está dispuesto a ser llevado de las narices a una disputa regional en Medio Oriente en este momento. Por ahora, la respuesta iraní a través de sus drones ciertamente le facilita las cosas al líder estadounidense y le permite ensayar una mayor rigidez: puede criticar la agresión del régimen de los ayatollahs en el Consejo de Seguridad, mientras el Departamento de Estado le exige a Netanyahu que evite una nueva escalada militar.

Las razones de Irán

Al igual que Estados Unidos, da la impresión de que el gobierno de Teherán no persigue la regionalización del conflicto. Ha estado evitando esa posibilidad desde aquel infame “Sábado Negro”, cuando le pidió a Hamas que lo desvincule de la operación. El mismísimo líder supremo Ali Jamenei, salió a desmentir cualquier conocimiento previo de la sorpresiva jugada. Aunque, off the record, supiera lo que iba a suceder, no manifestó interés en capitalizar públicamente el golpe asestado a su rival. Incluso ante las incursiones israelíes en Beirut y el sur del Líbano contra los intereses de su aliado íntimo Hezbollah, la esperada respuesta de Teherán quedó latente. La hipótesis más acertada probablemente sea que, en un contexto interno atravesado por la crisis económica, política y social, con un gobierno lejos de los sectores populares y que, desde el asesinato de Mahsa Amini, ha fortalecido la represión en las calles, el presidente Ebrahim Raisi ha estado demasiado ocupado con la cuestión doméstica. Más allá de los discursos encendidos de Jamenei, Irán sabe lo que se juega: si se involucra abiertamente, dejará a Biden acorralado, sin opciones.

El bombardeo a la embajada iraní en Damasco fue algo que Irán simplemente no pudo tolerar. Se trataba, ahora, de cuidar su prestigio frente a sus aliados regionales: Hezbollah, Hamas, los hutíes, el gobierno de Bashar Al-Assad en Siria y las entidades jomeinistas iraquíes (Kata’eb Hezbolá, Organización Badr, Batallones del Imán Ali, etc.). Estas entidades, en su mayoría subnacionales, juegan un rol fundamental en la política exterior de Teherán, articulando con los Cuerpos de la Revolución Islámica, la división militar iraní a cargo de la custodia de los valores que inspiraron el alzamiento de 1979. Cualquiera que piense en estos grupos y los tilde de “peones”, no entiende la verdadera profundidad de la cuestión. Son actores con derecho propio del sistema regional en Medio Oriente, con sus aspiraciones y objetivos; las agendas de los gobiernos más poderosos entablan con ellos un sistema de cooperación y patrocinio, no uno de sujeción esclavista. Arabia Saudita también ha desarrollado sus redes de mecenazgo, lo mismo que Turquía, por ejemplo. Volviendo a la coyuntura, lo cierto es que, después del ataque en Damasco, el silencio de Irán podría tener consecuencias en el rol conductor que ejerce frente a sus socios en la región. La ofensiva que encaró Teherán, cargada de mesura, preanunciada y sin consecuencias de gran calibre, intentó contentar a propios y ajenos. Un gesto para sus socios, pero también para Biden.

Desde la otra esquina, la teoría que se baraja es diferente: Irán no ataca a Israel, rehuyendo de un escenario de guerra abierta, porque sabe que tiene las de perder. No se trata de ejercitar la cautela, sino de evitar la certeza de una derrota. El poderío militar del Estado judío quedó demostrado a través de la respuesta precisa de sus sistemas defensivos de última generación tras la incursión celestial iraní. Siguiendo este argumento, Netanyahu tiene la obligación de perseguir a los infames allí donde se esconden, incluso más allá de las fronteras de su propio país, sea Beirut o Damasco, cuyos gobiernos han permanecido en gran medida al margen del conflicto que se desató en octubre pasado. A Irán no le da el cuero: es el momento de asegurar su derrota, piensa, en su fuero íntimo, un sector de la dirigencia israelí. Esta posición habría que invalidarla no por infundada, sino por peligrosa. Las consecuencias podrían ser inimaginables. Aunque Israel tenga todas las de ganar, la aventura podría salir demasiado cara: una verdadera victoria pírrica.

Una mirada desde el mundo árabe

Las reuniones de Irán con funcionarios de diversos gobiernos árabes, especialmente de la región de la Península, en los días previos al ataque con drones sobre Israel, dan la impresión de que se dio aviso a los países vecinos de sus intenciones de responder. En ese sentido, el derribo de varios aparatos sobre los cielos de Jordania y Arabia Saudita no sería más que una puesta en escena tendiente a la intención de Teherán de satisfacer a propios y ajenos: uno cumple enviando los drones, los otros haciendo lo que se espera: rechazando la violación de su espacio aéreo. Sin descartar del todo una convergencia circunstancial de intereses, imaginar una alianza entre Israel, Jordania y Arabia Saudita parece de cuentos, mucho más después del desastre humanitario en Gaza. Aunque estas monarquías tengan un mayor margen de maniobra, no están exentas de la crítica de la opinión pública.

Las reuniones de Irán con funcionarios de diversos gobiernos árabes en los días previos al ataque dan la impresión de que se dio aviso a los países vecinos de sus intenciones de responder.

En estos momentos, ¿cómo se encuentra la relación de Irán con los países árabes? Para ello, basta con mirar en dirección a La Meca. La clave está en el comportamiento de Arabia Saudita. En 2020, Trump implementó los Acuerdos de Abraham con su aprobación, aunque no haya sido de la partida. En Abu Dabi y Manama, las monarquías contaron con el acuerdo de Riad para avanzar en el reconocimiento de Israel y la apertura de embajadas en ese país. Además, en Teherán había, por entonces, un gobierno más sólido y, junto con Siria, el Líbano también era gobernado por uno de sus aliados. Trump alimentaba la grieta en el Golfo. La derrota electoral del mediático presidente estadounidense en noviembre de 2020 alertó a los sauditas, quienes rápidamente promovieron un reacomodamiento. Sobrevino de este modo la reconciliación con Qatar y la creciente autonomía emiratí en el conflicto de Yemen; todo sea por el precio de asegurar la unidad en el Consejo de Cooperación del Golfo. Luego tuvo lugar la reapertura de la embajada en Siria en un gesto hacia Bashar Al-Assad, demostrándole que, en la Liga Árabe, también sería bienvenido en un futuro próximo.

Sin embargo, pocos creían a China capaz de arbitrar un acuerdo entre Teherán y Riad, que llevaban siete años de relaciones interrumpidas. La noticia, anunciada el 10 de marzo de 2023, asombró a todos e hirió especialmente el orgullo estadounidense, que exploraba con Irán la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear que lo trajera de vuelta a la región. De la mano de Beijing, el régimen de los ayatollahs fue recibido en el mundo árabe por su principal interlocutor, Arabia Saudita. Netanyahu y Trump imaginaron la rehabilitación de Israel en Medio Oriente sin los palestinos. Xi hizo posible el regreso de Irán sin el padrinazgo de Estados Unidos. En este contexto, no hay duda de que la silenciosa presión china ha mantenido vivo el memorándum contra viento y marea, a pesar de los tiempos difíciles que corren en la región. Buscará evitar cualquier fallo que comprometa su prestigio internacional. El regreso de los Acuerdos de Abraham a la mesa de negociaciones, en cambio, parece lejano; quedó muy herido luego de las incursiones en Gaza.

Los palestinos, por su parte, están muy limitados. Una dirigencia octogenaria y disgregada, envuelta en constantes peleas intestinas desde hace casi dos décadas, demuestra serias dificultades para erigirse como interlocutor de peso capaz de lograr siquiera un alto al fuego. El descreimiento de Netanyahu acerca de la importancia de un Estado palestino sólido y de interlocutores empoderados conspira en la misma dirección. El ataque de Hamas vuelve compleja cualquier rehabilitación posible de este actor en el debate regional.

Momento crítico para Biden

Mientras tanto, un partido trascendente se juega en Washington. Probablemente no sea el definitivo, pero su relevancia es indiscutida. Si, como dice Netanyahu, es cierto que la guerra en Gaza vino a cambiarlo todo, quizá también implique ajustes en la proyección del vínculo israelí-estadounidense. Quizá sea el momento de poner algunos límites, habilitando por parte de Washington respuestas y “contrarrespuestas” por medios que no requieran el uso de la fuerza armada. Es un momento crítico para el presidente norteamericano.

“Conozco a alguien más poderoso que Napoleón, que Voltaire, que los ministros presentes y los que vendrán: la opinión pública”, decía Talleyrand. Sobreviviente de la Revolución Francesa, el bonapartismo y la Restauración, el funcionario francés nos recuerda que hay una fuerza que susurra en el oído de los políticos que pretenden seguir vigentes, mucho más frente a una elección trascendental. La presión de las calles, lejos de la confrontación, le toma el pulso a los líderes mundiales mientras el mundo ruega, en alerta, la continuación de la guerra por otros medios.

* Analista internacional. Docente-investigador en la Universidad Austral (Argentina).

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur