La tercera izquierda

Probablemente el origen se sitúe en las corrientes anarquistas, sindicalistas y socialistas que llegaron de Europa en los barcos de los inmigrantes a comienzos del siglo XX, sobre todo al Cono Sur, y que luego protagonizarían las primeras rebeliones populares. Habría por otra parte que dedicar una vida de seminarios y coloquios a discutir si los populismos de mediados de siglo pasado (el cardenismo mexicano, el peronismo argentino, el varguismo brasilero y, antes que todos ellos, el batllismo uruguayo) pueden ser calificados o no como movimientos de izquierda. Pero en todo caso, y al margen de estos debates, podemos afirmar que la izquierda latinoamericana como tal nació a comienzos de los 60, en el contexto de lo que Eric Hobsbawm definió como la “revolución cultural” de la segunda posguerra (1), y como parte de un doble movimiento: la toma de conciencia de los países del tercer mundo de su condición periférica, evidenciada sobre todo en los movimientos por la descolonización de África y Asia, y la toma de conciencia de los sectores sociales más relegados de los países del primer mundo de su propia condición periférica, evidenciada en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el protagonismo de los partidos comunistas en Europa Occidental.

La estrella que guiaba a esta primera izquierda latinoamericana era por supuesto la revolución cubana, que, en palabras de Hobsbawm, “lo tenía todo”: “Espíritu romántico, heroísmo en las montañas, antiguos líderes estudiantiles con la desinteresada generosidad de su juventud –el más viejo apenas pasaba de los treinta años– y un pueblo jubiloso en un paraíso turístico tropical que latía a ritmo de rumba” (2). Inspirados y, en algunos casos, apoyados por Cuba, los focos revolucionarios se multiplicaron por América Latina, de Argentina a Venezuela, de Guatemala a Brasil, para terminar todos ellos muy mal, con la muerte del Che Guevara en manos de un oscuro sargento boliviano como símbolo (en realidad, los dos movimientos de izquierda pos revolución cubana que por esos años lograron llegar al poder fueron aquellos que se apartaron inteligentemente del libreto leninista: el socialismo democrático de Salvador Allende y el sandinismo nicaragüense, que marcaba una distancia ideológica con el régimen cubano por el carácter colectivo, feminizado y policlasista de su conducción.

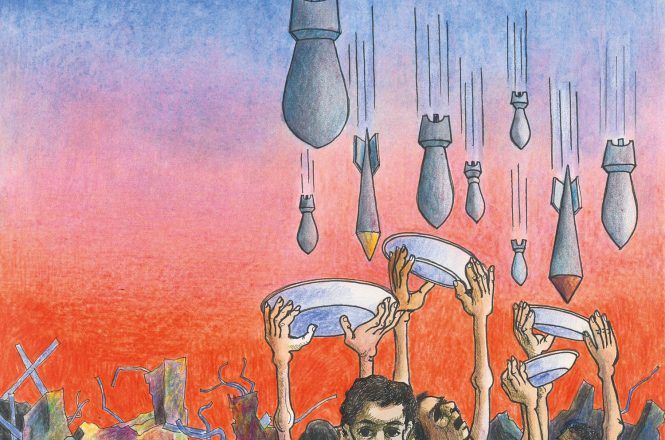

Las condiciones geopolíticas de esta radicalización eran las de la Guerra Fría. En un pacto tácito pero, como se comprobaría con el tiempo, muy estable, las dos superpotencias habían dividido sus esferas de influencia y sólo se permitían conflictos por delegación en sus periferias: el Sudeste de Asia (Vietnam, Corea), Medio Oriente (Afganistán) y Centroamérica y el Caribe (Nicaragua, Cuba).

La segunda ola de la izquierda es la que comienza con el triunfo de Hugo Chávez en 1999 y continúa con las victorias de Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Rafael Correa y Fernando Lugo. En La nueva izquierda (3), el primer libro que consideró a esta nueva ola de presidentes como parte de una misma familia, escribí que las condiciones geopolíticas que la hicieron posible habían sido creadas, unos años antes, por la caída del Muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético. Aunque en una primera mirada pueda parecer paradójico, el derrumbe de la URSS –la desaparición de Moscú como Meca– canceló la posibilidad de que las izquierdas latinoamericanas adscribieran a un bloque socialista que ya no existía y les otorgó una libertad geopolítica antes impensada. Con Estados Unidos concentrado en el nuevo enemigo (el terrorismo reemplazó al comunismo a partir del 11 de Septiembre) y enfocado en Medio Oriente, los países de América Latina, y en particular los de América del Sur, pudieron elegir a líderes y partidos de izquierda que diez o veinte años atrás hubieran sido bloqueados por Washington mediante operaciones de la CIA o el simple golpe de Estado.

Así, privados de un programa comunista más o menos cerrado, los gobiernos de la segunda izquierda ensayaron diferentes estrategias para superar el desastre neoliberal –nacionalizaciones, nuevas constituciones, diversos grados de reformismo y, en todos los casos salvo Venezuela y en menor medida Argentina, una sorprendente solidez macroeconómica– y corregir las injusticias sociales heredadas del neoliberalismo. Por esta flexibilidad y porque los precios de los commodities volaban, la región vivió la etapa socioeconómica más dichosa del último medio siglo.

La tercera

Si las condiciones geopolíticas de la primera izquierda estaban marcadas por la Guerra Fría y las de la segunda por la caída de la URSS, el contexto de la tercera ola es la competencia bipolar entre Estados Unidos y China. A diferencia de la Guerra Fría, que prescribía a los países la adhesión a uno de los dos bloques de manera unívoca, como si exigiera exclusividad, la disputa actual se tramita de manera más opaca y ambigua. En primer lugar, porque los dos contendientes están indisolublemente unidos: las empresas estadounidenses no podrían sobrevivir un día sin la mano de obra barata china y las compañías chinas quebrarían si se cerrara el mercado norteamericano. En segundo lugar, China no exige conversión ideológica a la fe maoísta (fe que ella misma apenas practica), antes de conceder un swap, otorgar un crédito o construir una represa –lo que no implica que nada de esto sea gratis, ni barato–. Como sostienen Esteban Actis y Nicolás Creus (4), el vínculo combina rivalidad con interdependencia y la competencia es multidimesional: se manifiesta ruidosamente en la arena comercial, pero tiene también un costado militar, aunque por ahora limitado al Mar de China y cada vez más al Indopacífico, y esconde en última instancia una confrontación tecnológica, que los especialistas sostienen es la que de verdad importa.

Es este conflicto equívoco el que crea las condiciones para el ascenso de una tercera ola de la izquierda. Más que un péndulo, que es la figura clásica de los estudios de relaciones internacionales, se trataría de construir agendas paralelas con los dos gigantes: la clásica “agenda occidental” con Estados Unidos (incluyendo la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo), y una agenda de inversiones, infraestructura y comercio con China, que durante la década de la segunda izquierda se convirtió en el primer o segundo socio económico de casi todos los países latinoamericanos, aunque menos por una decisión ideológica de presidentes súbitamente volcados al comunismo que por los imperativos del comercio internacional. En un artículo pionero sobre el tema (5), Juan Tokatlian definió la estrategia latinoamericana como una “diplomacia de la equidistancia”, que los internacionalistas chilenos Carlos Ominami, Jorge Heine y Carlos Fortín buscan traducir en una doctrina, a que llaman “no alineamiento activo” (6): a diferencia del Movimiento de Países no Alineados, guiado por el objetivo mayúsculo de la descolonización y netamente defensivo, proponen una actitud proactiva que, sin descuidar las relaciones tradicionales con Europa y Estados Unidos, explore oportunidades para abrirse al “mundo post-occidental”, que incluye a China pero también a India, los países de Europa del Este y Asia Central y el ascendente continente africano. O como me dijo un funcionario de la Cancillería: ¿qué le vamos a vender a Alemania o Francia que no le vendamos ya?

Este es el contexto de esta nueva ola de la izquierda, integrada por tres grupos bien diferenciados. En primer lugar, la izquierda autoritaria de Venezuela y Nicaragua. Aunque en la etapa anterior correspondía incluirlos en la amplia familia de la izquierda (Hugo Chávez, de hecho, fue el fundador de esta estirpe), en los últimos años ambos regímenes fueron derivando hacia sistemas crecientemente autoritarios: se trata de los únicos países latinoamericanos con presos políticos, que celebran elecciones sin verificación internacional y donde, decisivamente, está vigente la reelección indefinida (el límite temporal al ejercicio del poder por la misma persona es una condición básica de las democracias presidencialistas).

El segundo grupo es el de la izquierda que gobierna en los países en donde no gobernó la izquierda: México, Honduras, Perú y, si se confirman los pronósticos, Colombia. Aunque con enormes diferencias entre sí, se trata en todos los casos de países cercanos a Estados Unidos, por razones migracionales (México, Honduras), comerciales (todos tienen vigentes Tratados de Libre Comercio con Washington) o de seguridad (Colombia y Perú son los dos principales productores de cocaína del mundo). Excluidos de la ola anterior, los líderes y movimientos de izquierda llegaron al poder bajo una correlación de fuerzas más ajustada y enfrentan grandes obstáculos. Los triunfos de Pedro Castillo y Xiomara Castro resultan demasiado recientes como para arriesgar un diagnóstico, pero el caso de Andrés Manuel López Obrador demuestra que se puede gobernar un país umbilicalmente unido a Estados Unidos garantizando la estabilidad macroeconómica y manteniendo, al mismo tiempo, el vínculo con los sectores populares, que lo adoran.

El tercer grupo es el que conforman Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile y probablemente Lula en Brasil. La llegada de estos partidos o líderes al poder es, en primer lugar, resultado del fracaso de las “derechas breves”: a diferencia de lo que ocurrió con el ciclo largo del neoliberalismo, los gobiernos de derecha que sucedieron a la segunda izquierda no lograron la continuidad por vía de la reelección o de un sucesor aceptable, tal como ocurrió con Mauricio Macri, Sebastián Piñera y el gobierno de facto de Bolivia (y, a juzgar por las encuestas, podría ocurrir con Jair Bolsonaro). También a diferencia del neoliberalismo de los 90, este giro a la derecha no llegó con un programa económico claro más allá de las vagas promesas de terminar con el populismo y sufrió una cierta “impotencia reformista” que le impidió crearse una base social lo suficientemente amplia como para permanecer en el poder.

El recuerdo –a la larga positivo– de los años de la segunda izquierda también abrió el camino para el regreso de ésta, que demostró que su paso por el poder no fue simplemente una sucesión de casualidades alentadas por el precio de los commodities sino la expresión de una representación social permanente. ¿Qué forma adquiere esta vuelta? La de una mayor moderación, una voluntad de cambio atenuada, en primer lugar, por los precios de las materias primas: ni la soja ni el petróleo ni los minerales valen lo que valían hace diez años, lo que obliga a gestionar en un marco de restricciones económicas impensables en la etapa anterior. Una izquierda de la escasez más que de la abundancia. Y, junto a ello, una correlación de fuerzas que también ha cambiado: si en el contexto internacional la disputa entre Estados Unidos y China obliga a moverse con la astucia templada de un zorro viejo, en el ámbito nacional la tercera izquierda debe lidiar con una derecha que, aunque perdió las elecciones, sabe que es capaz de grandes victorias y que, en muchos casos, se ha radicalizado hasta extremos de fascismo.

La tercera izquierda es una izquierda modesta: el centrismo de Alberto y la moderación de Arce se explican tanto por las circunstancias descriptas más arriba como por el hecho de que ambos llegaron al poder como parte de una alianza con sus jefes políticos, que por motivos electorales o judiciales no pudieron presentarse pero que siguen muy presentes en la vida pública de sus respectivos países. La posibilidad de que el ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin acompañe a Lula como candidato a vice sugiere que el líder del PT también gira al centro, decisión que en su caso se justificaría por la idea de formar una amplia coalición de salvación democrática: Bolsonaro, el último presidente del mundo en reconocer la derrota de Donald Trump, ya ha insinuado que no admitirá los resultados en caso de una derrota electoral en octubre, abonando la idea de que lo que está en juego en Brasil no es sólo el destino político del país sino la mismísima democracia. La apuesta de Lula es, en suma, la de un gran frente anti-fascista (resulta notable como vuelve, apenas remixada, la jerga del siglo XX).

De todos ellos, Boric es quien llegó al gobierno con el mandato más fuerte de cambio, no casualmente en el país en donde la izquierda enfrentó las mayores dificultades para introducir transformaciones profundas. La

Constituyente chilena es anterior al ascenso de Boric, que además no la conduce. Esto marca una diferencia con lo que ocurrió con las reformas constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que fueron una propuesta original de sus líderes, que se ocuparon de escribirlas casi diríamos a mano, y que utilizaron como una forma de ratificar su legitimidad popular. Habrá que ver cómo lidia Boric con el mandato refundacionista de una Constituyente que no le responde.

Concluyamos.

Por errores ajenos o méritos propios, la izquierda regresa, aunque en condiciones más hostiles que las de la etapa anterior: luego de una pandemia devastadora, con una derecha acechante y el riesgo de ofrecer simplemente un programa reparatorio que no innove respecto de la anterior: la tentación de una izquierda melancólica. Para superar estos desafíos será necesario avanzar en la articulación de las diferentes ramas de la izquierda en una sola familia e incorporar temas y sensibilidades que, como el feminismo y el ambientalismo inteligente, no formaban parte esencial de los programas de la segunda izquierda, junto a una sintonía finísima para moverse en un mundo que cruje.

1. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX 1914-1991, Crítica, Barcelona, 2005.

2. Ibíd.

3. José Natanson, La nueva izquierda, Debate, Buenos Aires, 2012.

4. Leandro Darío, “Esteban Actis y Nicolás Creus: ‘La relación entre Estados Unidos y China es el termómetro del mundo’”, Perfil, Buenos Aires, 1-1-21.

5. Juan Tokatlian, “La diplomacia de equidistancia, una propuesta estratégica”, Clarín, Buenos Aires, 10-2-21.

6. Carlos Fortín et al., “El no alineamiento activo y América Latina: una doctrina para el nuevo siglo”, Flacso, 2021.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur