Pelopincho

Creada a comienzos de los años 70 en la localidad santafecina de San Carlos Centro por los hermanos Benvenutti, la pelopincho innovaba respecto de las viejas piletas de tela de algodón encerada, que se empapaban, resultaban difíciles de limpiar y desteñían, lo que hacía que los bañistas salieran coloreados del tono del estampado. Luego de probar varias opciones, los Benvenutti se decidieron por una tela vinílica ultrarresistente que primero importaron de Brasil y luego fabricaron ellos mismos, con el clásico dibujo de olitas al comienzo y un símil venecitas después, en color azul mar. Llamada así por un personaje de historieta de Billiken, la pelopincho se popularizó rápidamente y comenzó a venderse por decenas de miles cada verano. El Rodrigazo y la dictadura todavía no habían arrasado con los sueños de consumo y bienestar de la Argentina peronista.

Si las clases altas contaban con pileta en la casa o la quinta y las clases medias podían ir al club, las clases populares tenían que contentarse con el chorro impreciso de la manguera, hasta que la pelopincho revolucionó para siempre la refrescada argentina. Alcanza con recorrer un fin de semana de calor las calles de cualquier barrio popular del Conurbano para escuchar, entre el humo de los asados, los ruidos de las zambullidas y los chapoteos de los chicos. ¿Quién no se pateó con un amigo tratando de estirar las piernas en el agua de una pelopincho? En verano, las pelopinchos se instalan en patios y terrazas, directamente en las veredas de las ciudades del interior y hasta en los espacios que forman las esquinas de los pasillos de las villas.

La pelopincho es la escenografía de El asadito, la película del rosarino Gustavo Postiglione en la que un grupo de amigos conversan e intrigan metidos en el agua, mientras se hacen los chorizos. También una pelopincho, en este caso en medio de un campo vacío, es la imagen que ilustra la tapa de Los Llanos, la bellísima novela de Federico Falco sobre un hombre triste que huye-busca-se encuentra. Y es, por supuesto, uno de los tópicos recurrentes del enorme artista plástico Marcos López. Suite bolivariana, la mezcla de pintura y escultura expuesta en el Palais de Glace en el marco del Festival Buenos Aires Photo de 2009, muestra a una serie de personajes icónicos latinoamericanos –Hugo Chávez, el Che, Gardel, Evo Morales– junto a una pelopincho en donde los mediocuerpos de Perón y Evita –él en uniforme de gala, ella con collar de perlas y una flor en el ojal– flotan alegremente en salvavidas (1).

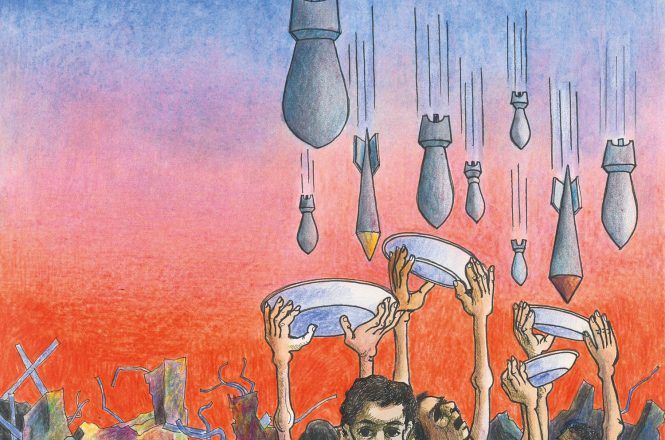

Sobre todo, la pelopincho es el signo de una obstinación argentina: la reivindicación del derecho al disfrute más allá de crisis, tragedias y ajustes. Y es también un signo de la capacidad del peronismo para llevarlo a la práctica: ¿qué une los mejores años de los tres grandes líderes peronistas, Perón, Menem, Kirchner? Fácil: la expansión del consumo y, como subproducto de ella, la democratización del ocio. Si la ortodoxia económica concibe la fiesta como un problema, un placer populista de corto plazo que hipoteca el futuro, el peronismo reconoce el disfrute como un derecho humano. De hecho, parte del rechazo visceral que provoca viene precisamente de ahí, del repudio a ese “exceso de placer” que es parte esencial de cualquier gobierno peronista exitoso.

Repasemos.

Con sus políticas de pleno empleo, salarios altos y vacaciones pagas, Perón elevó el poder adquisitivo de las masas y creó la novedosa figura del “consumidor obrero”, reflejada por ejemplo en el boom de heladeras SIAM, que investigaciones posteriores comprobaron como un hito familiar en la memoria emotiva de las clases populares (2), e impulsó el turismo masivo a través de los hoteles sindicales, los viajes grupales de jubilados y los balnearios obreros. Durante los primeros años de la convertibilidad y gracias al milagro con pies de barro del uno a uno, Menem abarató el acceso a una larga serie de bienes que llegaban empujados por los nuevos vientos de la globalización capitalista, festejó la apertura del primer shopping urbano de Argentina (el Alto Palermo, sugestivamente inaugurado un 17 de octubre) y elevó a rango constitucional los derechos del consumidor en la reforma del 94. Kirchner retomó el ciclo: durante su gobierno, los hogares con microondas pasaron del 7 al 45 por ciento, las casas con computadora aumentaron del 8 al 57 y las familias con televisor del 93 al 97 (3). En el verano del 2007 se vendieron un millón de aires acondicionados. Cristina, finalmente, inauguró Tecnópolis y el Fútbol para Todos, y Capusotto, el gran intérprete de la época, creó la banda Con-Sumo, que con el acento inconfundible de Luca Prodan proponía “dejar de pensar, porque pensar es entrenar la tristeza, y salir a gastar”.

Resultado del recuerdo de la Argentina de la abundancia de comienzos del siglo XX, de la memoria igualitarista del primer peronismo o de la conciencia de derechos creada por la educación pública, este auténtico rasgo nacional contrasta con la situación de otros países latinoamericanos, donde el derecho al ocio no forma parte de las reivindicaciones de las mayorías.

Por eso el precio de la carne es mucho más que el precio de la carne. Como escribió Christian Ferrer en un texto clásico (4), la carne es el símbolo de la riqueza nacional y la primera fuente de nuestra puja distributiva, y esto por un motivo simple: los argentinos exportamos lo mismo que consumimos. En efecto, excluyendo la soja (y hasta cierto punto, dado que funciona como materia prima para la proteína animal), las exportaciones están compuestas en un alto porcentaje por productos que se consumen internamente, como trigo (es decir pan), maíz (es decir polenta, pollo y cerdo) y, sobre todo, carne. Los chilenos no comen cobre, los peruanos no comen hierro, los bolivianos no comen gas. Los argentinos nos comemos nuestra canasta exportadora.

El problema no es nuevo. Se remonta a la incorporación de Argentina al mercado mundial de alimentos entre fines del siglo XIX e inicios del XX, cuando las exportaciones de lana y cuero permitían utilizar la carne sobrante para consumo interno, fueron reemplazadas por las de carne vacuna gracias a la llegada de las tecnologías de enfriamiento y la introducción de nuevas razas, al tiempo que la demanda local aumentaba por el arribo masivo de inmigrantes europeos. No es casual que el Presidente que reestableció los derechos de exportación haya sido también el primero en ser elegido por el voto popular (es decir el primero que necesitaba garantizar su legitimidad popular): Hipólito Yrigoyen, que en el marco del aumento de los precios internacionales de los alimentos debido a la demanda de la primera posguerra intentó desacoplar los precios internos de los mundiales imponiendo las primeras retenciones móviles de la historia argentina.

El precio de los alimentos es hoy el principal problema político de Argentina. Fuera de la gestión de la pandemia, no hay nada más importante. Cuesta a veces entender la energía volcada a cuestiones sin duda relevantes pero decididamente ajenas a las preocupaciones sociales, como la mayoría legislativa con la que será designado el próximo procurador general, por parte de un gobierno al que todos los días se le escapan las tortugas de la leche, la carne y los fideos. ¿Qué hacer frente a la suba de precios? Alertado por intendentes, líderes sociales y encuestas, el gobierno ordenó cerrar por 30 días las exportaciones de carne. Si se trata de una táctica para negociar desde una posición de mayor fortaleza, la medida puede tener sentido. Pero si se convierte en una política permanente de cuño morenista podría convertirse en un problema. Como escribió Claudio Scaletta en el Dipló (5), el cierre de las exportaciones produce dos efectos negativos: desalienta la producción e induce una caída de los stocks, lo que finalmente eleva los precios por falta de oferta; y recorta los recursos que ingresarían por vía de las retenciones cobradas a esas exportaciones. Scaletta sugiere un aumento de las retenciones a la carne y al trigo (insumo extendido para la producción cárnica) como alternativa.

No hay solución fácil. A diferencia de otras preocupaciones sociales como el desempleo y la inseguridad, la inflación es un problema con el que la gente, al cabo de unos años, se acostumbra a convivir. Los enormes beneficios de vivir sin que los precios aumenten de manera constante se olvidan y la sociedad se habitúa a la gimnasia de correr detrás de las ofertas, especular con cuotas y tarjetas y, los que pueden, ir y venir en el tiqui-tiqui del peso al dólar. Al tratarse de un fenómeno progresivo que extiende sus efectos al conjunto de la sociedad (lo que no quiere decir que todos lo sufran de la misma manera), la inflación impide que un sector social determinado asuma el liderazgo y articule una coalición política que la enfrente. No hay frente anti-inflacionario ni luchas contra la inflación que generen una épica social. Hay, a lo sumo, liderazgos que la aplastan mediante un shock dolorosísimo, al estilo de Carlos Menem, Fernando Henrique Cardoso o Alberto Fujimori, o caminos lentos y progresivos, al estilo de los países europeos en los 50 y 60. Argentina, que desde hace un par de décadas figura en el top five de los países con más inflación del mundo, sigue sin encontrarle la vuelta.

Decir que la inflación es multicausal es como decir que el agua moja: una que sabemos todos. El asunto es ponderar las causas, entender cuál pesa más en cada momento y construir una solución consistente y, lo más difícil de todo, sostenible. Sin embargo, la impresión es que últimamente se ha creado un consenso que parece haber llegado incluso a los economistas liberales. Luego del fracaso rotundo del macrismo, la mayoría coincide en que, bajo las condiciones de tiempo y espacio de la Argentina del siglo XXI, no se puede contener la inflación si no se contiene el dólar, y que para contener el dólar se necesitan… dólares. ¿Y de dónde salen los dólares? Mientras Argentina no logre competir en el mercado del 5G, exportar tecnología de punta y autoabastecerse de insumos industriales, es decir mientras no se convierta en un país plenamente desarrollado, los dólares seguirán proveniendo sobre todo de las exportaciones basadas en recursos naturales. Por eso es tan sensible el cierre de las exportaciones de carne y por eso resultan tan perjudiciales los cantos de sirena del ambientalismo bobo, la corriente prohibicionista de ecologismo extremo que resiste la minería, los hidrocarburos y la agricultura de alta productividad, precisamente los sectores económicos capaces de generar las divisas necesarias para que el país funcione.

El año pasado fue, según los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (6), el de menor consumo de carne de vaca desde que hay registros: 50 kilos per cápita, contra casi 70 en el momento más brillante del kirchnerismo y un promedio de 80 durante las décadas del 60 y 70. Atribuible tanto a los cambios en los hábitos alimenticios como a la etapa de recesión y pérdida de poder adquisitivo abierta en 2018, la disminución en la ingesta de la proteína favorita de los argentinos es un termómetro del humor social: cuenta Jaime Durán Barba que uno de los comentarios que más le llamó la atención en los estudios cualitativos previos a la derrota macrista en las PASO de 2019 era la comparación en la frecuencia con la que los sectores populares podían permitirse un asado: “Con Cristina todos los fines de semana, con Macri una vez por mes”.

La carne, decíamos, es mucho más que carne: es el símbolo mítico de nuestra riqueza nacional, el animal elegido para que los niños de escuela primaria ensayen sus primeras composiciones y la zona oscura de muerte y sexo en la que se juega nuestra lucha eterna de civilización y barbarie: es El Matadero de Esteban Echeverría pero también la Coca Sarli pronunciando la frase que condensa la obsesión erótica del ser nacional (“¿Qué pretende usted de mí?”), desde el fondo del camión frigorífico de la película de Armando Bo titulada, precisamente, Carne.

Concluyamos.

Resistente como la tela de vinílica de una buena pelopincho, la vocación por disfrutar de la vida y ejercer el ocio constituye uno de los rasgos más sobresalientes –y valorables– de la cultura popular argentina. Si el asado es la gran comida nacional, el precio de la carne no es solo un signo de la capacidad adquisitiva de los sectores populares, como sucede con la nafta y los servicios públicos; es un indicador de la sensibilidad popular de un cierto gobierno, casi diríamos un medidor de peronismo (por eso el Perón soft del pacto social se definía como un león herbívoro). Y en este sentido agreguemos un último comentario: nadie pretende que Alberto Fernández, que heredó el desastre socioeconómico del macrismo y tiene que lidiar con el drama de la pandemia, solucione en cuatro años el problema de la suba de precios, que ya lleva una década y media y que ni Kirchner, ni Cristina, ni Macri lograron resolver. Pero todavía estamos esperando que alinee los planetas y consiga que los salarios le ganen a la inflación.

1. Se puede ver acá: www.arte-online.net/Agenda/Exposiciones_Muestras/Marcos_Lopez2

2. Natalia Milanesio, Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, Siglo XXI, Buenos Aires, 2014

3. Carla del Cueto y Mariana Luzzi, “Salir a comprar. El consumo y la estructura social en la Argentina reciente”, en Gabriel Kessler (comp.), La sociedad argentina hoy, Siglo XXI, 2015.

4. “Vaca flaca y Minotauro. Ascenso y caída de la imaginación política argentina”, Nueva Sociedad, Nº 179, junio-julio de 2002.

5. www.eldiplo.org/notas-web/hay-que-subir-salarios-no-restringir-exportaciones/

6. www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_consumos_promedio.php