Perfecto enemigo

Vivimos, desde hace décadas, una fenomenal expansión del Poder Judicial, un renovado activismo de los jueces. Como señalamos en otros editoriales (1), el origen de esta tendencia se remonta a la construcción del Estado de Bienestar por parte de las socialdemocracias europeas y los populismos latinoamericanos de la posguerra, que sumaron al clásico menú liberal de protección de la libertad en sentido negativo (libertades individuales y propiedad privada) un conjunto de nuevos derechos, denominados sociales, que habilitaron litigios y demandas vinculados a una amplia gama de temas, a los que luego se agregarían los llamados “derechos difusos”, aquellos que no refieren a los individuos sino a la sociedad como un todo (a un ambiente sano, a la cultura, etc.).

Esta tendencia general adquirió especial intensidad en los países de la tercera ola de democratización. Luego de años, y en algunos casos –como España, Portugal y, más entrecortadamente, Argentina– décadas de dictaduras, la sociedad depositaba en los jueces la esperanza de una rápida corrección del autoritarismo del pasado. En Argentina, la refundación democrática de 1983 le dio al Poder Judicial, que a diferencia de otros poderes del Estado conservaba intactos sus recursos institucionales, el impulso necesario para, amparado en esta nueva “cultura de derechos”, ampliar su radio de acción hasta niveles inéditos: hoy lamentamos esta deriva pero uno de los primeros casos positivos de judicialización de la política fue la decisión de un conjunto de magistrados que investigaban el terrorismo de Estado de no respetar los tres niveles de responsabilidad establecidos por Raúl Alfonsín y descender en el escalafón militar, lo que llevó al gobierno a impulsar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para frenarlos.

Si la primera refundación de la justicia argentina fue la de Alfonsín, que incluso le ofreció a Ítalo Luder, su contrincante en las elecciones, la presidencia de la Corte Suprema, la segunda fue la de Néstor Kirchner, que se negó a negociar con la mayoría automática menemista que lo extorsionaba con declarar inconstitucional la pesificación de los depósitos, lo que hubiera puesto en crisis el plan económico, y la fulminó con un discurso, su primero en cadena nacional, y el impulso al juicio político en el Congreso, que se concretó en menos de dos meses.

Las cosas han cambiado y hoy ya no se trata de decapitar al Poder Judicial –la Corte actual es opinable pero no llega a los extremos de la menemista–; tampoco de implementar una reforma al estilo de la “democratización de la justicia” del 2014: bienintencionada, ambiciosa y destinada desde el comienzo al más absoluto de los fracasos. Si algo demostró la experiencia reciente de Bolivia (donde los jueces de los tribunales superiores se eligen por voto directo en medio del desinterés y la sospecha), es que las reformas de este tipo terminan naufragando. Más modesto pero más realista, el objetivo de Alberto Fernández es desarticular la alianza entre los jueces federales y los servicios de inteligencia, desatar esa trama densa como prerrequisito para cortar el carácter pro-cíclico de la justicia, que acompaña a una fuerza política cuando tiene poder y la abandona cuando lo pierde, y terminar con el uso abusivo de la prisión preventiva y la arbitrariedad de los últimos años.

Alberto, el reformista, no pretende clausurar el fuero federal de la Capital Federal ni iniciarles un jury a todos sus integrantes, sino disolver su hegemonía, hoy concentrada en solo doce magistrados (en realidad, por las vacancias, menos). No cerrar Comodoro Py; diluirlo.

Para ello se propone acelerar la aplicación del nuevo sistema acusatorio –que traslada a los fiscales la investigación de las causas, que ahora los jueces ceden de modo voluntario– y reeditar, en alguna de sus distintas formulaciones, el viejo “Plan Béliz”, que el actual secretario le había planteado a Néstor Kirchner en 2003, el mismo que se discutió en el Gabinete de Mauricio Macri al comienzo de su gestión, y que nunca se llegó a implementar, y que consiste básicamente en desmonopolizar Comodoro Py.

Hay varias alternativas. La primera, la que en su momento concibió Béliz, consiste en fusionar el fuero federal de la Capital con la justicia criminal y correccional porteña, que cuenta con 63 juzgados. La segunda es sumar los 12 juzgados de Comodoro Py con los 11 del fuero penal económico, lo que daría como resultado 23 juzgados de instrucción, cuatro salas de la Cámara de Apelaciones y doce, en lugar de ocho, Tribunales Orales Federales. La tercera es crear un “super fuero federal” integrando en una misma jurisdicción los juzgados federales de la Capital, el Conurbano, La Plata, Rosario y el Gran Rosario, lo que elevaría el número de juzgados a unos 40, dependiendo de hasta dónde se extienda la competencia. Ya sean 75, 24 o 40, el objetivo es el mismo: esconder el elefante llenando el bazar de elefantes.

El segundo paso de esta estrategia higienista es descender a los “sótanos de la democracia”, según la imagen que usamos en la edición de febrero de 2015 de Le Monde diplomatique. No es tarea sencilla. Como explica Julián Maradeo en esta misma edición, los servicios de inteligencia llevan décadas operando en el más absoluto de los secretos, librados de todo control político, acostumbrados a una autonomía total. Pero además la cuestión encierra un problema esencial, un problema que, como buena parte de los problemas de la democracia, resulta en última instancia irresoluble: la tensión entre la función esencial de los servicios de inteligencia (resguardar los secretos de Estado, prevenir conflictos, obtener información relevante para tomar decisiones) y la obligación de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos y la transparencia en el uso de los recursos públicos. No se le puede pedir a un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que está siguiendo a una red terrorista que pida factura en el café mientras los vigila, pero tampoco se lo puede habilitar a hacer cualquier cosa.

¿Cómo enfrentar este dilema? Los países que más han avanzado en el control civil de los espías construyeron mecanismos institucionales tendientes a limitar su discrecionalidad: en El infiltrado, la novela de John Le Carré sobre traficantes de armas en las islas del Caribe, el jefe de una de las agencias de inteligencia de Gran Bretaña tiene que conseguir la firma del mismísimo secretario de Estado para autorizar una operación especial que salve a Jonathan Pine, que como todos los héroes de Le Carré es inteligente, digno y un poco triste, y a la novia del malo, que es hermosa y no sabe dónde tiene la cabeza. En Holanda, cualquier medida intrusiva de la privacidad –una escucha telefónica, la penetración de un domicilio, la apertura de un mail– requiere la firma del ministro del Interior (en el caso de la inteligencia interna) o del ministro de Defensa (en el caso de la inteligencia militar); si lo cree necesario, el ministro puede delegar la autorización al jefe de la agencia, pero debe recibir un informe posterior por escrito, y firmarlo.

Las primeras medidas adoptadas por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, como la habilitación para que la SIGEN comience por primera vez a controlar los gastos, apuntan en este sentido. Pero quizás no sea suficiente. Quizás, como sugieren algunos especialistas, sea necesario, como estrategia de largo plazo, dividir la agencia en varias áreas de inteligencia distribuidas en diferentes ministerios –una de producción de información estratégica dependiente de Presidencia, otra criminal a cargo de la policía, otra relacionada con la defensa en el Ministerio correspondiente (2)–. Al igual que Comodoro Py, el desmembramiento del sistema de inteligencia parece la mejor forma de limitarlo y controlarlo. Sin embargo, y en este punto los especialistas coinciden, el paso definitivo es prohibir de manera rotunda que los servicios sigan desarrollando trabajos de investigación policial, tarea que hasta ahora la ley prevé solo como excepción, en casos particulares y con razón fundada, pero que se ha convertido en una constante.

En “Estado, democratización y ciudadanía” (3), el politólogo Guillermo O’Donnell elaboró la definición, muy utilizada en las Ciencias Sociales, de “zonas marrones”, segmentos del territorio –villas, provincias feudalizadas, fronteras calientes– a donde la legalidad estatal, que se supone es el sustento de los derechos civiles, no llega. La metáfora de O’Donnell puede aplicarse no sólo al interior de las fronteras territoriales del Estado sino también dentro de las fronteras funcionales de su aparato burocrático, en donde organismos que funcionan de manera transparente, garantizan un trato equitativo y rinden cuentas, conviven con otros en los que la legalidad democrática no penetra: el sistema penitenciario, algunas policías provinciales, los puertos y la AFI.

Volvamos al comienzo. Desatar el nudo entre jueces y espías supone, como toda decisión política importante, un riesgo: estamos hablando de actores poderosos, enquistados desde hace décadas en la estructura del Estado y acostumbrados a un modus operandi que ha sobrevivido a todos los gobiernos, que no se resignarán a abandonar fácilmente. Sumar a la cruzada purificadora a los sectores más democráticos y honestos del Poder Judicial, como se ha comenzado a ensayar con las designaciones de Caamaño y Daniel Rafecas, es una estrategia interesante: si algo demostró el documental de Netflix sobre Alberto Nisman (4) es que la justicia ordinaria encarnada en la fiscal Viviana Fein llevó adelante una investigación razonablemente rápida e imparcial hasta que, por presión política y voluntad de la familia, la causa fue trasladada al fuero federal, que la deformó hasta tornarla irreconocible con la pequeña ayuda de un grupo de peritos de Gendarmería que parecían salidos de un sketch de ChaChaCha. Todavía persisten en el Poder Judicial sectores incontaminados, dispuestos a trabajar de manera profesional e independiente.

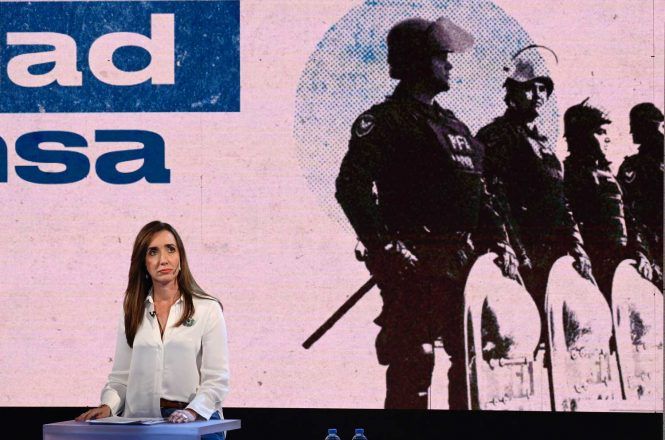

Pero es probable que no alcance y que sea necesario desplegar una estrategia más directa y confrontativa. No hay que asustarse. La construcción de la diferencia es un recurso clásico de acumulación política, y la construcción de un adversario es la forma más concreta de hacerlo. El adversario no necesariamente tiene que ser un partido o una sigla; puede ser un período histórico, digamos los 50 años de golpes militares contra los que se erigió la democracia alfonsinista; puede ser un Zeitgeist, digamos la vieja política neoliberal contra la que se plantó el primer kirchnerismo; o puede ser una persona, digamos Carlos Menem. El Poder Judicial es aristocrático, conservador y opaco, está dominado por el nepotismo, como muestra el “mapa de vínculos” elaborado por Chequeado, y se resiste a resignar sus privilegios previsionales, tributarios y vacacionales con argumentos que no resistirían la mirada de un chico de diez años. Según cualquier encuesta que se consulte (5), los jueces despiertan niveles de desconfianza y rechazo superiores incluso a los de los senadores. Consideradas así las cosas, la “corporación judicial” puede convertirse en el adversario perfecto de un gobierno que recién se está afirmando y todavía tantea en busca de su definitiva identidad política. γ

1. Véanse Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Nº 203, mayo de 2016, y Nº 242, agosto de 2019.

2. Véase el documento “¿Qué hacer con los servicios de inteligencia?”, elaborado por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, disponible en https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2019/03/2019-ICCSI_propuesta-1.pdf

3. Revista Nueva Sociedad Nº 128, noviembre-diciembre de 1993.

4. El fiscal, la presidenta y el espía.

5. Véase, por ejemplo, “La Justicia aparece como el poder con peor imagen”, La Nación, 9-10-17.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur