El fin de los grandes imperios

¿En qué condiciones se constituyó Estados Unidos como potencia? ¿Cómo fue que, en apenas un siglo y medio, las antiguas colonias británicas lograron suplantar a Europa en los planos económico, militar y cultural?

Durante el siglo XIX, Europa Occidental se convirtió, mediante un doble movimiento de expansión económica y colonial, en el centro de gravedad de un nuevo orden mundial desigualitario: el sistema mundial, antaño descentrado y no jerarquizado, compuesto por “economías-mundo” relativamente autónomas (el Imperio otomano, Europa Occidental, China, el Imperio mongol, etc.) con niveles de desarrollo comparables, se metamorfoseó bajo el efecto de la revolución industrial y de la concentración concomitante de poder y riqueza en “Occidente”.

La expansión económica y territorial de Europa Occidental y aquella, conjunta, de las colonias europeas de poblamiento como Estados Unidos, participaron de una dinámica de conjunto. De alcance global, estas dos formas de expansión se conjugaron en el transcurso del siglo para crear una nueva estructura jerárquica de las relaciones internacionales caracterizada por la división entre los “centros” euro-atlánticos dominantes, por una parte, y las “periferias” coloniales dominadas o dependientes, por otra.

En su premonitoria descripción de la globalización, Karl Marx y Friedrich Engels señalaron con justeza en 1848 que “la explotación del mercado mundial [otorgó] un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países [y] quitó a la industria su base nacional […]. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción los productos de los países y los climas más lejanos. En lugar del antiguo aislamiento de las provincias y de las naciones que se bastaban a sí mismas, se desarrollan relaciones universales; una interdependencia universal de las naciones” (1).

La gran potencia del siglo XIX

No obstante, este sistema global emergente era asimétrico. Los nuevos países industrializados constituían el “punto de partida y el punto de llegada de vastos tráficos” y de industrias provechosas; concentraban riqueza, saberes y experiencia, al tiempo que inhibían su eclosión en otra parte. Como escribe Fernand Braudel concisamente: “El centro es la punta dominante, la superestructura capitalista del conjunto de la edificación. Como hay reciprocidad en las perspectivas, si el centro depende de los suministros de la periferia, ésta depende de las necesidades del centro, que le dicta su ley” (2).

Así, la unificación de la economía mundial se llevó a cabo con violencia. A lo largo de guerras de conquistas prácticamente incesantes, ciertas partes del mundo cada vez más importantes fueron incorporadas a las redes de producción e intercambio de los imperios coloniales. Escaso en 1750 (27 millones), el número de “subalternos” bajo dominio directo de Europa explotó en el siglo XIX: 205 millones en 1830, 312 millones en 1880 y 554 millones en 1913. A estas poblaciones de los imperios formales, territorializados, se sumaron las de países supuestamente independientes, pero sometidos a los sistemas coercitivos de control a distancia y a las disciplinas imperiales informales. Así, a inicios del siglo XX, cerca de la mitad de la población mundial se encontraba inserta a la fuerza en una división internacional del trabajo que respondía únicamente a las necesidades de los nuevos países industrializados.

En ese entonces Gran Bretaña dominaba ese sistema, controlando los mares, la producción y los intercambios. A mediados del siglo XIX, con tan sólo el 2% de la población mundial, producía el 53% de hierro, el 50% de carbón y de lignito, y consumía casi el 50% de la producción mundial de algodón para alimentar su industria textil. Su consumo energético equivalía entonces a 5 veces el de Estados Unidos o de Prusia, 6 veces el de Francia y 150 veces el de Rusia. Gran Bretaña representaba por sí misma un cuarto del comercio mundial y dos tercios del intercambio de productos manufacturados.

Aunque en el plano industrial Gran Bretaña fuera alcanzada por Alemania y superada por Estados Unidos, el imperio territorial británico que se extendía desde el Pacífico hasta el Atlántico, pasando por Asia del Sur, África y Medio Oriente, englobaba en 1913 un cuarto de la población mundial. Londres constituía el corazón de las finanzas mundiales y de las inversiones internacionales. Estas inversiones en constante crecimiento, globalizadas pero principalmente concentradas en los dominions en América Latina y en Estados Unidos, proporcionaban el 10% de sus ingresos globales en 1914.

Antes de esta fecha, escribía el economista John Maynard Keynes, “un habitante de Londres podía, al tomar su té por la mañana, pedir por teléfono los variados productos de toda la Tierra en la cantidad que lo satisficiera (…); arriesgar su riqueza en los recursos naturales y las nuevas empresas de cualquier parte del mundo (…); enviar a su criado al banco más próximo para proveerse de tanto metal precioso como le pareciera conveniente; [y] partir para tierras extranjeras, sin conocer su religión, su lengua o sus costumbres, llevando encima riqueza acuñada” (3).

El primer cimbronazo

Esta “primera globalización” terminó brutalmente en 1914, cuando la conjunción de nacionalismo y militarismo asestó un golpe fatal al orden internacional europeo-céntrico del siglo XIX. La guerra sacó a la luz la contradicción entre las lógicas nacionales de poder y expansión y la lógica transnacional del capitalismo. Hizo tambalear a los imperios europeos estimulando, como lo reconoció el dirigente conservador británico Lord Curzon, un “increíble desarrollo” de las fuerzas y aspiraciones anticoloniales. Abrió la vía a la revolución bolchevique en Rusia y creó el fermento del fascismo. Por último y sobre todo, al agotar a Europa, aceleró bruscamente el desplazamiento sistémico del centro del viejo continente hacia Estados Unidos.

Este país ya constituía un importante eslabón de la primera globalización. Aún antes de la Independencia de 1776, las colonias británicas de América del Norte aparecían como un componente esencial del sistema económico transatlántico, basado en la extracción y el comercio de recursos coloniales. Después de la Independencia, el papel de Estados Unidos en los flujos transatlánticos se incrementó considerablemente.

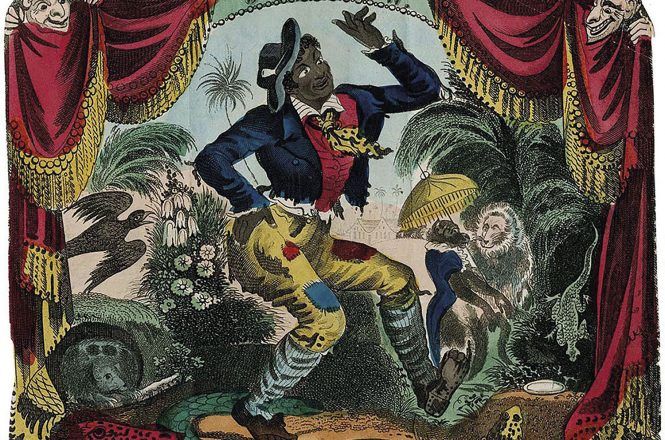

La industria internacionalizada del algodón ilustró este poderío creciente. Hacia 1850, representaba el 20% del total neto de las importaciones y casi la mitad del valor de todas las exportaciones británicas (4). Durante el mismo período, Estados Unidos se convirtió, gracias a las plantaciones del Sur, en el primer productor de algodón. En 1820 era fuente del 20% de la producción mundial; cuarenta años más tarde aseguraba dos tercios de la misma, antes de que la guerra de Secesión pusiera fin a la esclavitud.

De manera que, a partir del siglo XIX, Estados Unidos y Europa estuvieron inextricablemente ligados, no sólo por el comercio sino también a través de los flujos transnacionales de capitales y de poblaciones. Estos flujos favorecieron el poblamiento y la organización de territorios adquiridos, a menudo por la fuerza, durante la primera mitad de siglo. Esta fase de expansión territorial ininterrumpida debe entenderse como una variante de la expansión colonial europea. Encuentra sus raíces en fuerzas materiales y representaciones culturales y raciales comunes a todas las sociedades coloniales e integra el movimiento global expansionista de la época.

Estados Unidos y su “destino manifiesto”

No obstante el mito del aislamiento estadounidense, este país buscó y adquirió un lugar cada vez más importante a nivel internacional: a menudo se comprometería en operaciones intrusivas en la periferia colonial recientemente constituida, a veces al lado de las fuerzas armadas europeas: entre 1846 y 1898, Estados Unidos llevó a cabo 28 intervenciones militares en América Latina y 19 en la zona Asia-Pacífico, al tiempo que realizaba constantes “operaciones” contra los amerindios en el interior del continente.

La guerra contra España en 1898 y la colonización de Cuba y de Filipinas marcaron un momento de transición entre esta primera fase expansionista y aquella, más informal pero más amplia, posterior a 1945. A mediados del siglo XIX, los expansionistas estadounidenses interpretaron la ampliación territorial como una expresión de su “destino manifiesto” (5) de asentar su supremacía sobre el continente y, más allá, sobre Occidente en su conjunto.

Al reinterpretar la historia mundial a partir de su nueva posición de predominio industrial (concentraban el 23,5% de la producción manufacturera mundial, contra el 18% de Gran Bretaña en 1900) y del creciente alcance de sus compromisos internacionales, los expansionistas de fines de siglo imaginaron el ascenso estadounidense como el resultado de un proceso histórico de selección y sucesión imperial que comenzaba en los antiguos grandes imperios y concluía en Estados Unidos. Anticipando la próxima “supremacía económica mundial” del país, un allegado al presidente Theodore Roosevelt escribía en 1900: “No hay razón para que Estados Unidos no se convierta en un centro de riqueza y poder superior al que jamás fueron Inglaterra, Roma o Constantinopla” (6).

Las dos guerras mundiales confirmaron esta visión del devenir histórico. Tras el primer conflicto, las elites británicas debieron avenirse a la idea de una pax anglo-saxonica, es decir, a compartir las “responsabilidades” mundiales con Estados Unidos. Pero éste ya entreveía la futura pax americana.

En 1939, el influyente internacionalista Walter Lippman escribía: “Mientras duró la generación a la que pertenecemos, se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. La potencia que controla la civilización occidental cruzó el Atlántico” (7). En 1946, el presidente Harry Truman retomó la idea de una sucesión imperial: “Desde la Persia de Darío I, la Grecia de Alejandro, la Roma de Adriano, la Gran Bretaña de Victoria (…), ninguna nación ni grupo de naciones ha estado investido de nuestras responsabilidades” (8).

En efecto, después de 1945, Estados Unidos se encontraba en el centro y en la cima: reemplazó a Europa, reestructuró y modernizó la economía mundial capitalista e instituyó sistemas de alianzas internacionales securitarios que perduran en la actualidad. A pesar de la “bipolaridad” de un mundo dividido entre un bloque capitalista y un bloque comunista, Estados Unidos siguió dominando el sistema internacional durante las décadas de la posguerra. Contrariamente a las prematuras previsiones de “decadencia” de las décadas de 1970 y 1980, al terminar la Guerra Fría este país se encontraba en el corazón del segundo ciclo de globalización.

Dado que Estados Unidos se convirtió en la única “superpotencia” en una economía capitalista globalizada, sus elites comenzaron a soñar con un nuevo “siglo estadounidense”. En 1998, Zbigniew Brzezinski afirmaba que “hoy, la extensión y la omnipresencia de la potencia mundial estadounidense son únicas” (9). Tres años más tarde, Henry Kissinger evocaría “la ascendencia global de Estados Unidos (…), muy superior a la de los más grandes imperios del pasado” (10). Este momento de triunfalismo no duró mucho. En el medio se produjeron dos guerras y la crisis financiera y económica. Sin embargo, las representaciones imperiales perduran: ¿acaso Barack Obama no se fijó como objetivo global “hacer de este siglo otro siglo estadounidense”? (11).

Ahora bien, el sistema mundial tiende, en la actualidad, inexorablemente hacia el policentrismo. La nueva emergencia de Asia y de otras grandes regiones poscoloniales durante estas últimas décadas y el nuevo rol de países-continentes que, como China, representan el papel de centros semiautónomos del capitalismo mundial, cambia la configuración de base del orden internacional. Sin ninguna duda, Estados Unidos seguirá siendo una enorme potencia. Pero tendrá que acomodarse al pluralismo y a un papel más modesto en los asuntos mundiales.

1. Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848.

2. Fernand Braudel, La Dynamique du capitalisme, Arthaud, París, 1985.

3. John Maynard Keynes, Les Conséquences économiques de la paix, Gallimard, París, 1919.

4. Eric J. Hobsbawm, Industry and Empire: From 1750 to Present Day, Penguin Books, Londres, 2000.

5. Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny. The Origins of American Racial Anglo-Saxonism, Harvard University Press, Cambridge,1999.

6. Brooks Adams, America’s Economic Supremacy, The Macmillan Company, Nueva York, 1900, p. 51.

7. Walter Lippmann, “The American Destiny”, Life Magazine, Nueva York, 1939.

8. Citado por Donald W. White, “History and American Internationalism. The Formulation from the past after World War II”, en Pacific Historical Review, vol. 58, Nº 2, University of California Press, Berkeley, mayo de 1989, p. 151.

9. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Objectives, Basic Books, Nueva York, 1998, p. 23.

10. Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, Nueva York, 2002, p. 19.

11. Observaciones del presidente Barack Obama ante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso el 24-2-09.

* Profesor de la Universidad Americana de París, autor de East Asia’s Reemergence, Polity Press, Cambridge, 2016.

Traducción: Teresa Garufi