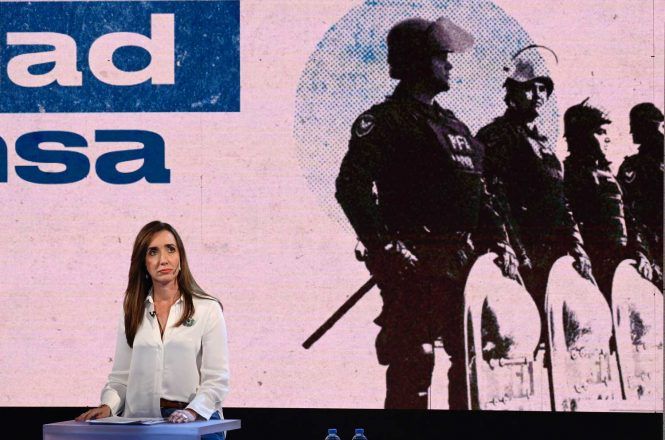

La policía como problema

La caravana llegó a La Paz después de recorrer 1.400 kilómetros en tres meses: iban allí madres que cargaban a sus hijos con parálisis cerebral, mancos, cojos, personas que se arrastraban en sillas de ruedas y carros de fabricación casera, todos en reclamo de un aumento del subsidio a la discapacidad de 143 dólares anuales que el gobierno se negaba a conceder. El 14 de febrero, cuando quisieron ingresar a la Plaza Murillo, el tradicional centro de la vida política boliviana, se encontraron con la dura pared de los agentes de la policía antidisturbios, lo que desató una indignación general que derivó en choques violentos aunque naturalmente desiguales y, al rato, en una represión feroz que se extendió durante dos horas e incluyó golpes a los manifestantes, gases lacrimógenos y descargas eléctricas aplicadas al metal de las sillas de ruedas.

El 30 de septiembre de 2010, en Quito, un sector de la tropa de la Policía Nacional inició una huelga en protesta por la sanción de una ley que los afectaba. Los policías cortaron rutas, cerraron los ingresos al Parlamento y lograron sumar a efectivos de la Fuerza Aérea que bloquearon la pista del aeropuerto internacional. Rafael Correa se trasladó al cuartel policial para intentar convencer a los rebeldes, pero fue herido e internado en un hospital cercano. Al rato, el hospital fue rodeado por cientos de policías que dejaron al presidente virtualmente secuestrado. En lo que ya todos calificaban como un intento –desarticulado y desprolijo pero intento al fin– de golpe de Estado, Correa declaró el estado de excepción y pidió un salvataje. Lo rescató el Ejército tras veinte minutos de tiroteo transmitido en vivo por la televisión.

El 4 de febrero, pocos días antes del inicio del carnaval, un tercio de los 30 mil policías del estado brasileño de Bahía iniciaron una huelga en reclamo de una ley que garantice un piso salarial para los integrantes de las fuerzas de seguridad de todo el país. Con los líderes atrincherados durante días nada menos que en la sede de la asamblea estadual, la huelga produjo la paralización temporal de la actividad turística, saqueos dispersos y una ola de asesinatos (al parecer, las bandas narcos aprovecharon el vacío y en tres días hubo 139 muertos). Ante el inicio de un paro similar en Río de Janeiro, Dilma Rousseff asumió el tema como un problema nacional y lanzó –nunca dejaremos de sorprendernos por la influencia de la industria del espectáculo estadounidense a la hora de titular– un operativo al que llamó “La ley y el orden”. La presión convenció a los policías rebeldes.

Seguridad y defensa

Como en su momento la militar, la “cuestión policial” es uno de los grandes problemas de América Latina, y Argentina no es la excepción. Lo vimos en los últimos días, con las huelgas de las policías de Chubut y Santa Cruz, pero también con los casos de represión fatal en Bariloche, Jujuy y Neuquén. Y ello sin mencionar el problema más grave de todos, el de la policía bonaerense, con episodios de homicidios dudosos, abusos y torturas registrados todos los años. Si se piensa bien, la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires ha sido una de las más erráticas y peligrosas de todas las implementadas desde el retorno de la democracia, tal como revela el simple recuento de los ministros: de Alberto Piotti a León Arslanian, de ahí a ¡Aldo Rico! y luego a Juan José Alvarez y Juan Pablo Cafiero, para volver de nuevo a Arslanian, hasta llegar a Carlos Stornelli y Ricardo Casal.

Lo notable, en esta mezcolanza cacofónica de nombres y políticas, es la incapacidad que ha demostrado el progresismo para elaborar una propuesta seria en un área que apenas se asoma a una crisis se desliza inevitablemente hacia la derecha, hacia lo que los especialistas definen como “populismo penal”. La explicación tal vez pase por la relación tensa que las corrientes que promueven el cambio social siempre han establecido con la idea de orden y por la creencia, propia de un izquierdismo naif, de que la violencia delincuencial es un producto automático de la pobreza (y que por lo tanto hasta que no se resuelva la segunda no tiene mucho sentido ocuparse de la primera). Y, también, claro, por los recuerdos del accionar de las fuerzas represivas durante las dictaduras. El resultado, en todo caso, es que existen muy pocos expertos que realmente conozcan el tema y puedan mostrar experiencia acumulada desde un enfoque diferente al manodurismo hegemónico: solo algunos especialistas, como Arslanian, Marcelo Sain o Nilda Garré, y un puñado de instituciones entre las que sobresale el CELS.

La consecuencia de esta desidia progresista es que las fuerzas de seguridad permanecen como uno de los pocos núcleos de poder corporativo intocados. En las últimas tres décadas, con mejores o peores intenciones y resultados, el poder político, es decir el poder democráticamente elegido, ha enfocado su ánimo reformista a la justicia, la Iglesia, los empresarios, los medios y, por supuesto, los militares. Pero la policía, como el sindicalismo, ha logrado mantenerse asombrosamente a salvo.

Y es curioso, pues Argentina cuenta con algunas ventajas ausentes en otros países de la región, la más importante de las cuales es la limitación impuesta a la función militar (1). En efecto, la crueldad de la última dictadura y el derrumbe pos Malvinas posibilitaron un proceso de revisión profunda del rol de los militares, que incluyó juicios en tribunales penales, el control civil de la política de defensa y el hecho inédito de que, a diferencia de lo que sigue sucediendo en países como Chile e incluso Brasil, donde el año pasado las fuerzas armadas protestaron públicamente por la intención del gobierno de crear una comisión de la verdad, los militares no desempeñan aquí ningún rol en la vida política. Ni siquiera en momentos de crisis.

Argentina es, junto a Costa Rica, uno de los pocos países de la región que diferencia claramente seguridad (interior) de defensa (exterior), línea estratégica que ninguno de los gobiernos elegidos desde 1983 se ha atrevido a modificar, lo que de paso sirve para confirmar que una política de Estado –entendiendo como tal aquella que trasciende a un gobierno determinado y se torna más o menos permanente– no es una decisión que la dirigencia política toma alrededor de una mesa, escribe en un papel y queda congelada para siempre, sino el resultado de una cierta combinación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y cultura. Casi siempre como producto de un trauma, una política de Estado nace cuando una fuerza hegemónica, en este caso el alfonsinismo, impone una medida exitosa que luego es asumida como propia por el resto de los partidos.

Mi tesis es que la frontera de hierro que separa seguridad de defensa constituye una conquista democrática que, bien utilizada, podría funcionar como el eje político-conceptual para un proceso amplio de reforma policial. Y, una vez más, alcanza con mirar al resto de la región para confirmar que la oportunidad es única. En Brasil, por ejemplo, los militares ayudan a combatir el dengue, se ocupan de la seguridad en el carnaval y hasta de una institución tan clásicamente civil como los bomberos. Pese a estas facultades ampliadas, la tasa de homicidios en las favelas de Río o los barrios más pobres del Nordeste (más de 80 por cada 100 mil habitantes) se acerca a la de países en situación de guerra civil. A veces, como en México, el tema se complica por la superposición y el solapamiento: además del Ejército, que desde hace siete años incrementó sus funciones en seguridad interna, existen en México 500 mil efectivos policiales divididos en ¡2.094! cuerpos de policía diferentes.

Transversal

Hay diferentes formas de analizar las cuestiones pendientes en Argentina. Una posible es identificar focos de problemas y especular sobre eventuales soluciones (como en el dossier incluido en esta edición). Otra, complementaria de la anterior, es buscar ejes que crucen diferentes áreas y que permitan echar una luz más horizontal sobre diversos aspectos. Una revisión rápida de la agenda periodística de los últimos meses confirma que la cuestión del federalismo ha reaparecido, y en este sentido podríamos decir que el problema de Argentina es hoy, entre otras cosas, jurisdiccional.

El conflicto con Mauricio Macri por el subte, la disputa con Daniel Scioli, los tironeos con Córdoba por las jubilaciones… detrás de todos estos temas se encuentra la relación entre el Estado nacional y los estados sub-nacionales. Pero incluso cuestiones menos evidentes exigen para su comprensión cabal un enfoque federal. Un buen ejemplo es la reforma impositiva: en los últimos años, como señalan diversos estudios, la presión fiscal nacional aumentó mucho más que la provincial, que además se ha venido concentrando en los impuestos más regresivos (ingresos brutos y sellos) por sobre los progresivos (inmobiliario y patentes). Esto ha creado situaciones absurdas, como el hecho de que la presión tributaria en provincias ricas como Santa Fe (3,95 % del PBG) y Córdoba (3,65 %) sea similar a la de distritos pobres como Santiago del Estero (3,53) o Chaco (3,35). En otras palabras, la construcción de un orden fiscal más justo y eficiente requiere un enfoque federal (2).

La reforma policial es otro ejemplo. Desde la llegada de Nilda Garré al Ministerio de Seguridad, el gobierno nacional encaró un proceso de revisión de las fuerzas federales en apariencia positivo pero cuyos resultados todavía no son evidentes. El corazón del problema, sin embargo, no reside en la policía federal o la gendarmería nacional sino en las policías provinciales, mal capacitadas, peor pagas y casi siempre entramadas con los poderes mafiosos locales.

El tema es complicado. Por un lado, como señala Sebastián Etchemendy (3), no tiene mucho sentido reclamarle al kirchnerismo que ponga un límite a la represión brutal de las policías provinciales al mismo tiempo que se le exige que cuide el federalismo. Pero también habrá que admitir que el gobierno nacional cuenta con una batería de instrumentos para –sin vulnerar la autonomía de las provincias– generar criterios comunes, establecer pisos e inducir políticas, tal como ha hecho positivamente con la paritaria nacional docente o el protocolo sobre aborto no punible.

El estribillo federal más escuchado, la dichosa sanción de una nueva ley de coparticipación, podrá ser un reclamo efectivo para calentar la noche fría del cable, pero hasta el concejal más modesto sabe que es casi imposible que se concrete (entre otras cosas por el hecho de que debería ser refrendada por las 24 legislaturas provinciales, incluyendo aquellas que cederán porcentajes). Hasta tanto eso suceda, quizás valga la pena considerar cuestiones que exigen transformaciones urgentes, como la policía, la estructura impositiva o la presión fiscal sobre las actividades extractivas. Se trata, en definitiva, de considerar problemas más terrenales a partir de una mirada que contemple la interrelación entre los diferentes niveles de gobierno, los actores reales involucrados y los intereses en juego, para que los intentos de reforma no terminen naufragando en un mar de slogans tan felices como inaplicables.

1. Rut Diamint, “La historia sin fin: el control civil de los militares en Argentina”, Revista Nueva Sociedad, Nº 213, enero-febrero de 2008.

2. Datos de Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas en Página/12, 26-8-12.

3. “Las contradicciones del progresismo liberal”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Nº 154.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur