Pop & nac

Como seguridad, populismo es una palabra incómoda. Demasiado gastada, ha sido utilizada para describir cosas tan distintas que ya ha perdido parte de su capacidad explicativa original, con el resultado de que a menudo dice más de quien la pronuncia que del fenómeno que supuestamente pretende describir.

En los últimos tiempos, algunos especialistas, notoriamente Ernesto Laclau (1), han desplegado un intenso esfuerzo intelectual y mediático por desagraviar al populismo, devolverle la legitimidad perdida y desempolvarlo del desván de las ciencias sociales. La visita de Mario Vargas Llosa a la Feria del Libro de Buenos Aires, junto a otros acontecimientos recientes, como la exposición sobre “pensamiento nacional y popular” realizada en el Palais de Glace o la aparición del libro escrito por el jefe de Gabinete, es una buena oportunidad para volver sobre el carácter populista del kirchnerismo y explorar su relación con la cultura nac & pop.

Entre otros ángulos posibles, me interesa el siguiente: la tensión que desde sus inicios vive el kirchnerismo entre, por un lado, la necesidad de instalarse como un antes y un después, un quiebre histórico entre dos etapas claramente definidas, y, por otro, su voluntad de conectar con tradiciones y procesos que lo anteceden, de apoyarse en el pasado para otear el futuro.

Salvo las autocracias, donde todo permanece inmutable, y las revoluciones totales, donde todo cambia, el resto de los gobiernos vive con más o menos naturalidad esta combinación entre cambio y continuidad. Que no sólo no es mala sino que, bien utilizada, puede ser políticamente muy productiva, tal como demuestra la experiencia latinoamericana actual: desde un Hugo Chávez que declara una ruptura absoluta con los 50 años de régimen del Punto Fijo y se propone como continuidad de las gestas bolivarianas, a un Evo Morales que encarna un antes y un después tras 500 años de racismo colonial y pos colonial mientras reivindica las antiguas culturas indígenas.

En el caso del kirchnerismo, el punto de ruptura es claro: gran emergente de la crisis del 2001, se construyó desde el principio como la contracara de los dos ciclos políticos considerados el colmo de la regresión anti-popular argentina, la dictadura y el menemismo, con medidas que fueron desde la política de derechos humanos al juicio a la Corte Suprema y una renovada intervención del Estado en la economía.

Como es natural, este tipo de operaciones implican una cierta distorsión del pasado: por caso, el anti-menemismo militante llevó al gobierno a renegar del costado plebeyo de la gestión menemista, cuyo componente popular sería tonto negar, y a intentar tapar el pasado de funcionarios y dirigentes que desempeñaron un papel protagónico en los 90. Pero como lo que se le pide a un gobierno no es rigor histórico sino eficacia política, digamos que la movida fue exitosa: para sus defensores, el kirchnerismo marca el comienzo de una etapa reparadora en lo social y exitosa en lo económico, mientras que para sus críticos constituye el inicio del declive institucional y republicano. Con la excepción de la microizquierda, son pocos quienes lo consideran como una simple continuidad de lo anterior.

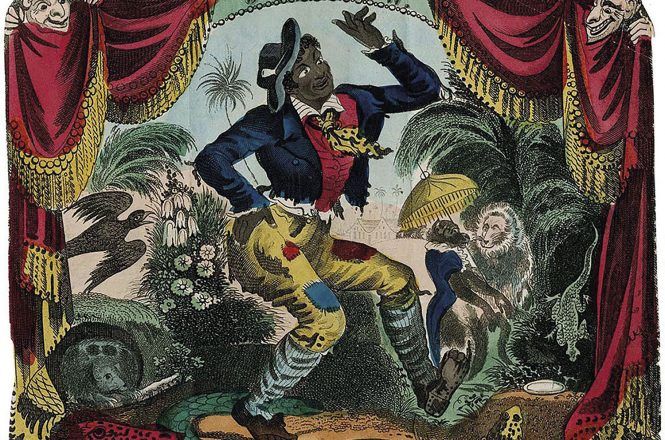

Más interesante es analizar los intentos del kirchnerismo por conectar con procesos históricos. En primer lugar, por supuesto, con el peronismo de los 40, del cual el gobierno rescata sus conquistas sociales, su vocación sudamericana y su sesgo anti-oligárquico, pero con cuya tradición, estética y folklore ha establecido una relación ambivalente, en absoluto lineal: en sus comienzos, y aunque ya pocos lo recuerden, Kirchner exploró una línea anti-corporativa que no sólo incluía a sus clásicas bestias negras –los militares, sectores empresarios y la Iglesia– sino también al peronismo tradicional, al que llamaba “pejotismo”. Las urgencias de la gestión cotidiana y la necesidad de construir una ecuación de gobernabilidad lo llevaron luego a sellar una sólida alianza con el aparato del PJ, en particular el conurbanero, y con el sindicalismo, en especial el moyanista, que se mantiene intacta hasta hoy. No es difícil adivinar detrás de las recurrentes tensiones entre el peronismo territorial y el sindical, o entre los funcionarios peronistas y extra peronistas, los ecos de estos conflictos irresueltos (e irresolubles).

Pero además del peronismo de los 40 está el de los 70, con el que la relación es todavía más dudosa. Es cierto, desde luego, que la educación sentimental de muchas de las primeras figuras del kirchnerismo se produjo en aquellos años, y es verdad también que la capacidad transformadora del gobierno le debe mucho a esa cualidad indefinible conocida como “voluntad política” (3). Pero el carácter de un ciclo político no puede juzgarse por el pasado remoto de sus funcionarios ni por este tipo de entelequias: el kirchnerismo tiene poco que ver con el espíritu maximalista de aquella época y mucho con los tiempos actuales. Kirchner fue, antes que nada, un creador de órdenes (en la economía, en el peronismo) y un hombre de gestión, acostumbrado desde la intendencia de Río Gallegos a los rigores del manejo cotidiano del gobierno. La experiencia parlamentaria de Cristina tampoco guarda mucha relación con el asalto al Palacio de Invierno.

Lo que llama la atención es cómo este tipo de operaciones forzadas derivan en una confusión en cuanto a las intenciones y la realidad del kirchnerismo. Al calificarlo de populista, Vargas Llosa y los suyos denuncian una gestión autoritaria, anti-republicana y socializante cuando, en realidad, estamos frente a un gobierno reformista –en algunos aspectos, muy reformista– que nunca se ha salido de los límites, por otra parte bastante amplios, del capitalismo y la democracia.

De modo inverso, al exagerar el espíritu nac & pop del kirchnerismo, o al poner el acento en su continuidad con la juventud maravillosa de los 70, algunos sectores del propio oficialismo, por motivos que seguramente se vinculan más con la memoria emotiva que con la astucia política, desmienten lo que quizás sea el aspecto más interesante de todo el ciclo K: su capacidad de articular las demandas clásicas de justicia social con los temas actuales y las nuevas realidades globales.

Si se mira bien, las últimas grandes decisiones oficiales tienen tan poco que ver con el peronismo de posguerra como con la utopía revolucionaria de los 70. La Asignación Universal, por ejemplo, apunta a dar una contención social a una enorme cantidad de familias excluidas del mercado de trabajo o que, teniendo empleo, no logran salir de la pobreza. Con esta medida, el gobierno reconoce que la primera verdad peronista –la inclusión social se da por vía del trabajo digno– podrá ser muy buena, pero que es impracticable en el contexto de una economía que expulsa estructuralmente a un porcentaje importante de la población. Se trata, en suma, de una política pos neoliberal, que ubica a la exclusión en lugar de la explotación como el principal problema social a resolver, no muy diferente a la que están aplicando otros gobiernos de la región, como Brasil o Chile.

Del mismo modo, la ley de matrimonio igualitario normativiza el derecho a la libre elección de las minorías sexuales e implica un reconocimiento en la revolución en las costumbres. Su antecedente más directo no está en los 40 ni en los 70 sino en la ley de divorcio de 1985. Liberal antes que populista o revolucionaria, la norma reconoce la diversidad y el pluralismo de la sociedad, todo un signo de los tiempos. Por último, la ley de medios apela a una construcción filosófico-jurídica relativamente reciente, los derechos de tercera generación, aquellos que no se centran en una persona sino en toda la sociedad, como el derecho a un ambiente sano o el derecho a la información.

No hay que escandalizarse ante la utilización forzada de conceptos o la distorsión intencionada de la historia. Se trata, después de todo, de un recurso político más, tan válido como cualquier otro. Pero quizás valga la pena poner estas interpretaciones en cuestión como vía para llegar a una definición más precisa del kirchnerismo, un ciclo complejo y por momentos confuso, menos autoritario de lo que temen sus críticos y más moderno de lo que creen algunos de sus enfáticos defensores.

1 Laclau, que además de ser un intelectual sólido tiene una gran habilidad comunicativa, tituló provocativamente a su libro La razón populista (Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005).

2 Aníbal Fernández, Zonceras argentinas y otras yerbas,

Planeta, Buenos Aires, 2011.

3 No es casual que la investigación más importante sobre la militancia de los 70, la monumental La voluntad, lleve precisamente ese nombre: lo interesante es cómo sus dos autores, Martín Caparrós y Eduardo Anguita, se encuentran hoy en lugares opuestos en relación al kirchnerismo, el primero con posturas muy críticas y el segundo con posiciones claramente favorables. En realidad, Caparrós-Anguita no es la única sociedad progresista que el kirchnerismo ha partido al medio: la CTA o el Club de Cultura Socialista son otros ejemplos.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur