Guerra y paz en el siglo XXI

Agradezco a Juan Tokatlian los comentarios a una versión previa de este editorial.

La llegada al poder de Barack Obama produjo un cambio en la manera en que Estados Unidos entiende las guerras. Hundido hasta las rodillas en el barro de Irak y hasta el cuello en Afganistán, el flamante Presidente necesitaba encontrar una salida: la respuesta fueron, por supuesto, los drones, que hoy surcan los cielos de Medio Oriente, el Sur de Asia y África identificando y asesinando presuntos terroristas. En su primer año en la Casa Blanca Obama ordenó más ataques con aviones no tripulados que en los dos mandatos de George W. Bush y cuando dejó el gobierno había multiplicado por diez las operaciones de este tipo.

Este giro operacional respondía a la necesidad del Presidente progresista de reducir la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente, que se había vuelto demasiado mortal en términos de vidas, demasiado cara en términos económicos y demasiado desprestigiante en términos de imagen. Las “guerras híbridas” (ya volveremos sobre el tema) en las que se habían transformado las ocupaciones de Afganistán e Irak y en la que podía derivar el conflicto sirio se habían vuelto sencillamente intolerables.

Desarrollados en sucesivas pruebas piloto en los años previos, los drones constituyen un avance único en la historia de la guerra, la consumación del objetivo que los fabricantes de armas vienen persiguiendo desde que el primer homo sapiens tomó una piedra para partírsela en la cabeza a su compañero de cueva: ampliar la distancia entre victimario y víctima de modo tal de poder derribar al blanco elegido reduciendo al máximo la exposición; en otras palabras, matar sin riesgo de caer muerto (1). Los drones, cuyos modelos más mortíferos han sido bautizados con nombres como Reaper (La Parca) o Predator (Depredador), pueden operar en cualquier momento y en prácticamente cualquier lugar del planeta (los más avanzados vuelan un día entero sin reposar), sin exponer a sus pilotos, que cuando termina el turno vuelven a cenar con sus familias a sus casas cerca de alguno de los centros de operaciones de la CIA en Texas, Nueva York o Virginia (aunque probablemente con algún nivel de estrés postraumático) (2).

Cada vez más efectivos y letales, los drones evitan las complicaciones de la captura, el traslado y el juicio de los prisioneros, neutralizando las críticas que recibió la administración Bush por las torturas en Abu Ghraib y Guantánamo. El cinismo de la operación –evitar la tortura del acusado por vía de su asesinato inapelable– encierra la clave de su eficacia.

Los asesinatos selectivos en territorio extranjero –la mayoría de ellos cometidos en países con los cuales Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas– suponen una violación del derecho internacional y la negación de cualquier posibilidad de juicio justo o defensa en tribunales (y esto sin contar los “errores” en la identificación de los blancos, los “daños colaterales” y las bajas civiles). De hecho, el equipo legal de Obama se sintió en la obligación de construir una rebuscada arquitectura jurídica para justificar los ataques, basada en la idea de “defensa propia” y la discutible noción de “peligro inminente extendido”, clasificando como “fuerzas vinculadas” a Al Qaeda a organizaciones sin ningún vínculo real con la red de Osama Ben Laden, como la organización somalí Al Shabaab.

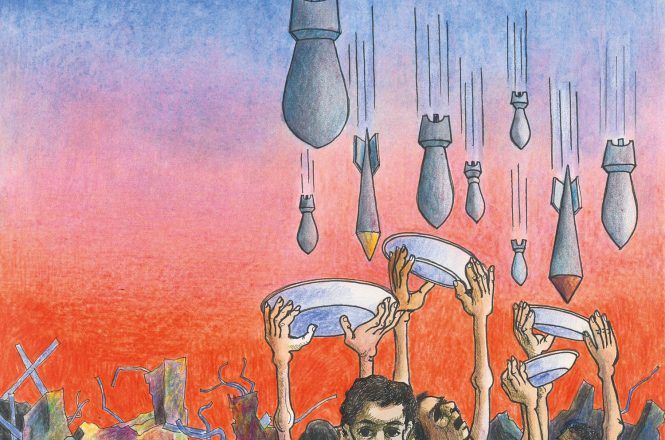

Dotado de una lucidez intelectual y una claridad expositiva infrecuentes para un líder de su nivel, Obama expuso más de una vez en público la disyuntiva de bajar los costos mortales de la guerra al precio de vulnerar las garantías y los derechos de las personas. En su película Enemigo invisible, el director Gavin Hood expone con sobriedad y buen pulso los dilemas éticos de la guerra moderna. La historia comienza cuando la inteligencia británica descubre que un grupo de terroristas reunidos en Kenia a los que venía vigilando de cerca están a punto de cometer un atentado suicida que podría provocar cientos de víctimas civiles. La orden es matarlos desde un dron. Pero cuando está a punto de disparar el piloto estadounidense encargado de la operación identifica a una niña pequeña que vende panes en la puerta de la casa; lo más probable es que muera en el ataque. El piloto se niega, y abre una trama de dudas, sospechas y discusiones. Retengo de la película tres frases. La primera es la de la coronela británica a cargo de coordinar la operación: “Están por cometer un atentado en el que va a morir mucha gente y nadie quiere apretar el gatillo”. La segunda es la observación de un consejero político: “Si ellos matan a 80 personas, nosotros ganamos la guerra de propaganda; si nosotros matamos a la nena, la ganan ellos”. La tercera es la respuesta del primer ministro británico cuando le piden que decida: “Eviten el atentado procurando resguardar la vida de los civiles”.

En su último libro (3), el historiador y especialista en derecho internacional Samuel Moyn analiza el modo en que el nuevo enfoque estadounidense de asesinatos selectivos mediante drones constituye un intento por “humanizar” la guerra. Al no recurrir a la infantería, los bombardeos indiscriminados o los tanques que arrasan todo a su paso, es decir al evitar el modelo Vietnam, el “giro humano” de la guerra reduce, en efecto, la cantidad de muertes. “En términos absolutos y relativos, se maltrata a menos prisioneros y mueren menos civiles que en el pasado”, escribe Moyn.

Pero el costo es altísimo. No solo por la violación a los derechos humanos de los acusados o por las numerosas víctimas colaterales, como la nena que vende pan en la puerta de la casa de Nairobi, sino, más en general, por la extensión de los límites, territoriales y temporales, de la guerra. Al hacerse “más humana”, la guerra se extiende en tiempo y espacio; sus fronteras se diluyen. El nuevo enfoque de la guerra –ubicua y perpetua– ya no busca la ocupación sino el control de las sociedades por medio de la vigilancia. Una guerra sin frentes directos, que se transforma en un sistema de control humano, con los Estados como gendarmes.

En la reseña del libro de Moyn publicada en The New York Times (4), la periodista Jennifer Szalai escribió: “Antes, los estadounidenses solían pensar en un futuro más allá de la guerra misma. Sin embargo, las guerras eternas de las últimas dos décadas parecen haber provocado una fijación en los medios en lugar de un ajuste de cuentas con los fines: una discusión ansiosa sobre cómo se comportan las fuerzas estadounidenses en el extranjero en lugar de una discusión sustantiva sobre por qué están allí”. Moyn lo resume en una frase: “Luchamos contra los crímenes de guerra pero nos hemos olvidado de la guerra como crimen”. El resultado es claro: en la medida en que la guerra se vuelve más tolerable (para la sociedad estadounidense), la paz como objetivo superior se aleja.

Ucrania como pantano

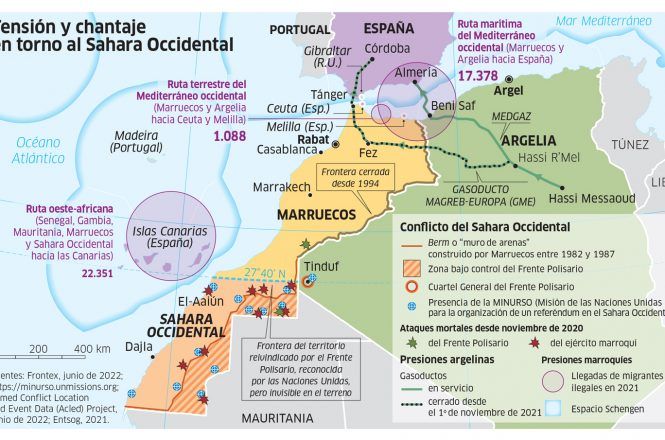

Aunque podemos rastrear su origen a la constitución del Rus de Kiev a fines del siglo IX, la integración al imperio ruso de vastas áreas de la actual Ucrania en el siglo XVIII o la construcción del moderno nacionalismo ucraniano posterior a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto en Ucrania comenzó con las protestas de 2013, la destitución de Viktor Yanukóvich y la guerra separatista en el Este.

Durante casi diez años, las repúblicas de Lugansk y Donetsk libraron, con el notorio apoyo del Kremlin, una larga guerra no convencional contra el Ejército ucraniano. Como los talibanes en Afganistán o los rebeldes sirios, siguieron el programa básico de las “guerras híbridas” modernas. ¿Qué implica esto? En primer lugar, fuerzas irregulares que, a diferencia de las guerrillas del siglo XX, acceden a un arsenal equiparable al de un ejército convencional, incluyendo armamento pesado, gracias al apoyo de una potencia extranjera (Arabia Saudita y Turquía en el caso de los talibanes, las potencias occidentales en el caso de Siria, Rusia en el caso de las dos repúblicas del Donbass). En segundo lugar, la incidencia en la opinión pública y las redes sociales (casi diríamos: la batalla cultural) resulta fundamental en este tipo de conflictos, que disputan tanto el territorio de los países como los corazones de las personas. Desde 2014, por ejemplo, Rusia apela al lenguaje de la guerra civil para justificar la lucha separatista y llama “rebeldes” a las fuerzas del Este ucraniano (5).

Pero lo central es que las guerras híbridas se disputan en contextos en los cuales las fuerzas irregulares se mueven, por usar la vieja frase de Mao, como un pez en el agua, lo que a menudo lleva a que el ejército convencional que las enfrenta genere víctimas civiles y daños en la infraestructura que le provocan un altísimo costo reputacional. Sucede que el objetivo de las fuerzas irregulares no es tanto derrotar militarmente al enemigo, lo que en general resulta difícil, sino exprimirlo, aumentar el costo del conflicto hasta hacerlo insoportable para su población. Es, sin ir más lejos, lo que ocurrió con Estados Unidos en Vietnam, Afganistán y en cierto modo Irak.

En un diálogo virtual organizado por Le Monde diplomatique, el internacionalista Juan Tokatlian explicó que casi todas las guerras comienzan por dos motivos: conflictos territoriales entre Estados o errores de cálculo de los líderes. En la guerra de Ucrania confluyeron ambos: por un lado, la cuestión de Crimea y la puesta en duda, por parte de Rusia, de la integridad de las fronteras ucranianas; por otro, la convicción del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de que Putin no se animaría a ordenar la invasión, ignorando los informes de la inteligencia estadounidense, así como el convencimiento –igualmente equivocado– del alto mando ruso de que podría conquistar el territorio ucraniano en una Blitzkrieg de unas pocas semanas.

La consecuencia es que a tres meses de iniciada la guerra, con las potencias occidentales apoyando militarmente a Ucrania y Rusia sobreviviendo a las sanciones, el conflicto ha adquirido otra forma. Putin parece haber renunciado a su propósito inicial de ocupar velozmente la totalidad de Ucrania y forzar un cambio de régimen, y limita su ofensiva al Donbass. Al cierre de esta edición, las tropas rusas habían tomado un importante enclave administrativo, Severodonetsk, y avanzaban hacia Lisichansk, la última ciudad grande del Este bajo control de Kiev. Si Putin logra la ocupación total del Donbass y el control de la región, el conflicto podría prolongarse en el tiempo bajo la forma de una “frontera caliente” en la que una combinación de fuerzas irregulares y ejércitos formales libren una guerra sin fin.

Es justamente lo que quiere Estados Unidos, que sin arriesgar la vida de un solo soldado norteamericano está logrando, en una misma carambola, “desangrar”, según la elocuente expresión de Serge Halimi (6), a su principal adversario militar, fortalecer su liderazgo en la OTAN e impulsar sus exportaciones de armas, alimentos y gas. Y es precisamente lo que teme Europa, que observa consternada la consolidación de un frente militar permanente en el Este y que advierte sobre la necesidad de ofrecerle a Putin una salida. “La paz no se construirá sobre la humillación de Rusia”, señaló Emmanuel Macron.

Recapitulemos antes de concluir.

En el siglo XX, los conflictos interestatales, por más mortales que hubieran sido, concluían con un armisticio, un tratado o una capitulación: Versalles, Reims, los procesos de paz de América Central, las FARC. En cambio, los conflictos del siglo XXI son como las primeras citas prometedoras: se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Es lo que está pasando en Medio Oriente, en África, en partes de Asia y ahora en el Este de Europa. Conflictos que pueden extenderse durante años e incluso décadas, que mutan y se sobreimprimen con otros: el terrorismo con el narco, las tensiones entre países con los nuevos nacionalismos, las luchas religiosas con las ambiciones políticas. Un nuevo tipo de guerra, cuyo objetivo no es tanto el dominio territorial como el control de las poblaciones. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, la paz del siglo XXI no es algo que se firma en un papel o se construye mediante una hoja de ruta; es un fantasma elusivo, del que se habla poco.

1. Revista Crisis, https://revistacrisis.com.ar/notas/game-drones-hacia-la-guerra-perpetua

2. Medea Benjamín, La guerra de los drones, Anagrama, 2014.

3. Samuel Moyn, Humane. How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, Macmillan, 2022.

4. The New York Times, 08-09-2021.

5. Josep Baqués, “El papel de Rusia en el conflicto de Ucrania: ¿La guerra híbrida de las grandes potencias?”, Revista de Estudios de Seguridad Internacional, Vol. 1, N° 1, 2015.

6. En Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2022.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur