Weimar

Con sus camisas pardas, su marcha sobre Roma y sus partidos disciplinados, el fascismo de entreguerras es una ideología compacta que conjuga mal con un país de convicciones laxas y creencias flexibles como Estados Unidos, un dogma demasiado estático para una sociedad cuya marca es el cambio permanente, como si viviera perdiendo la inocencia, preguntándose una y otra vez si eso realmente es Estados Unidos.

Pero el fascismo puede entenderse también en un sentido más amplio, ya no como un programa sino como una práctica política consistente en responsabilizar a ciertos grupos sociales, en general vulnerables, por las propias frustraciones, como una operación que proyecta sobre un otro débil el malestar que genera en un amplio colectivo social una situación de incertidumbre cuyas causas profundas no logra descifrar y, por lo tanto, siente que no puede controlar (1). La agresividad –esa profunda negatividad colectiva– circula por los subsuelos de la sociedad hasta que emerge un líder dispuesto a utilizarla, y que al hacerlo habilita que se expresen una serie de ideas que en otro momento hubieran sido reprimidas: tal el efecto liberalizador, el alivio catártico del liderazgo neofascista.

Si en la campaña de 2016 de Trump descargó el peso de sus inventivas y sus prejuicios contra los inmigrantes mexicanos, esta vez se volcó hacia los afroamericanos y el movimiento Black Lives Matter; si cuatro años atrás desplegaba un discurso anti-elite política, ahora es anti-elite científica. El blanco es móvil; el método es el mismo.

No es una cuestión de programas de gobierno. Las políticas pueden variar, no hay casi nada en común entre el colonialismo de Mussolini o el rearme alemán y el proteccionismo de Trump, más allá de una cierta voluntad industrialista asociada a una imagen de potencia nacional e incluso de masculinidad exacerbada: Make America Great Again. También, claro, la apelación a un pasado mítico (la de Trump, como la de los fascismos del siglo XX, es una utopía reaccionaria), de regreso a lo “auténtico”, a menudo asociada a una noción vaga de ruralidad idealizada, junto a una propuesta, en este caso sí muy concreta, de regeneración cultural (2): Trump, por ejemplo, canceló los fondos federales de apoyo a las iniciativas de capacitación en empresas y oficinas públicas en temas de sensibilidad racial y diversidad con el argumento de que Estados Unidos tiene que volver a sus “valores fundamentales”. Esos son los ecos de Weimar.

El peligro del fascismo como práctica política no reside en la imitación del pasado sino en su capacidad de adaptarse al presente. Hay que subrayar este punto: el problema no son unos pocos miles seguidores de Hitler que se tatúan esvásticas e imitan el saludo nazi sino decenas de millones de estadounidenses cargados de odio. Sucede que el fascismo –considerado, insisto, no como una ideología sino un recurso político– es intrínsecamente nacionalista, y encuentra su eficacia en la apelación al pueblo y el destino manifiesto de grandeza de la nación. No se puede importar ni comprarse envasado. Como el sapo que se cocina sin notarlo en un agua que se calienta de a poco, el fascismo comienza como una ideología tibia que se va normalizando con los valores nacionales y familiares hasta hacerse indistinguible de ellos, y cuando rompe el hervor ya es demasiado tarde.

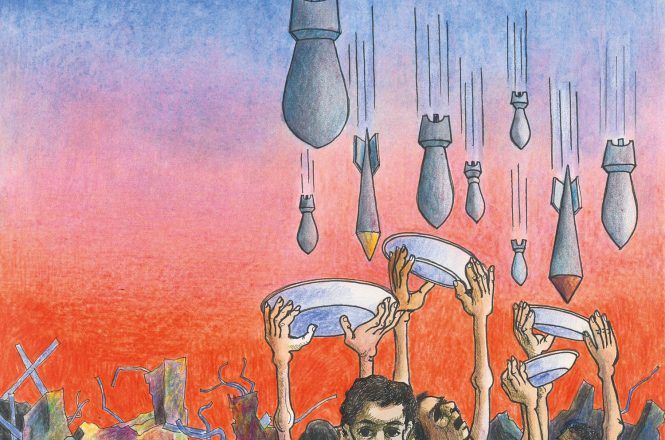

En Cómo mueren las democracias (3), los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explican que hoy las democracias no mueren de un único disparo letal sino que se van desangrando lentamente. Lejos del modelo de toma del poder por parte de los militares o los revolucionarios propio del siglo pasado, que permitía establecer un corte nítido, casi diríamos fechar el momento en el que el Chile de Allende o la Argentina de Isabel Perón dejó de ser una democracia, hoy no existe un único momento en el que un régimen cruza esa línea de fuego: la democracia comienza a morir, a menudo sin que nadie se dé cuenta, cuando un demagogo irresponsable es elegido presidente, y luego emprende la tarea de socavar desde adentro los mecanismos que garantizan la democraticidad de la democracia. La impugnación de los resultados y las denuncias de fraude más allá de toda evidencia son la última muestra de esta voluntad de arrasarlo todo.

El fascismo, decíamos, es siempre nacional. “Cuando el fascismo llegue a los Estados Unidos lo hará envuelto en la bandera y portando una cruz”. La frase, que remite a la escena de Trump llevando la Biblia en medio de los gases lacrimógenos de las protestas en Washington, se le atribuye a Sinclair Lewis, autor de Esto no puede pasar aquí, la novela que imagina una derrota de Roosevelt en las elecciones de 1993 y la posterior construcción de una autocracia americana, en la misma línea de La conjura contra América, de Philip Roth, otra novela escrita a partir de una hipotética derrota de Roosevelt, y El hombre en el castillo, de Philip Dick, que imagina unos Estados Unidos ocupados por alemanes y japoneses tras una derrota aliada en la Segunda Guerra Mundial. Mucho antes que la sociología, la industria cultural detecta los miedos profundos de la sociedad: no debe ser casual que estas tres novelas se hayan convertido en populares series televisivas durante el gobierno de Trump. Si House of cards ya no funciona no es solo por exclusión de Kevin Spacey del elenco tras las acusaciones de abuso, sino porque la política estadounidense de los mil pactos y contubernios fue arrasada por el huracán Trump y su relación directa con el pueblo conservador. Ni la conspiración ni el policial, la ucronía es el género de nuestra época.

Pero la artillería retórica no debería ocultar que se trata de una reacción defensiva. La destrucción estructural del empleo industrial, el estancamiento del salario aún en períodos de casi pleno empleo y la pérdida de estatus relativo de las clases medias bajas se anudan para configurar una amplia mayoría blanca en retroceso, que, como el Rocky de los muelles de Filadelfia, se repliega lanzando golpes. El trumpismo expresa también una reacción al proceso de ampliación de derechos que comenzó con el movimiento por los derechos civiles y las luchas feministas de los 60 y continuó con el Me Too y la llegada al gobierno de Barack Obama. Es resultado, por último, de la progresiva dilución del centro político y la creciente polarización social fomentada por el aumento de la desigualdad, la autocomplacencia miope de las elites cosmopolitas y la configuración de un espacio público a partir de una serie de burbujas desconectadas entre sí, el mundo en el que vive el hombre que piensa que todos piensan como él. Más que una causa, Trump es un síntoma de los problemas de Estados Unidos.

Zigzagueando pero con un norte, Trump logró introducir algunos cambios cruciales en la política de su país. Cuando, cuatro años atrás, aplastó al resto de los aspirantes republicanos y se alzó con la candidatura presidencial, el establishment partidario creyó que, atendiendo a los cambios demográficos que mostraban un incremento del peso relativo de las minorías en estados clave, la última oportunidad de recuperar la Casa Blanca se les había escapado: con el pintoresco constructor de Manhattan la batalla por el centro estaba perdida. La intuición genial de Trump fue entender que no había que librar esa batalla sino otra, que no había que conquistar a los moderados sino ganar la ciudadela de los radicales y los desencantados –sobre todo los desencantados demócratas–, a los que logró movilizar como ningún candidato conservador desde Reagan. La velocidad con la que se apoderó del Partido Republicano marginando impiadosamente al sector centrista y la brutalidad con la impuso su agenda de gestión le permitieron alcanzar un objetivo que los conservadores venían persiguiendo desde hacía al menos dos décadas: dado que la posibilidad de conformar una auténtica mayoría popular parece cada vez más lejana (de hecho Trump obtuvo menos votos que los demócratas en las últimas dos elecciones), la única forma de frenar los avances democratizantes y progresistas era desde las instituciones contramayoritarias: el Senado y, sobre todo, los tribunales, donde Trump designó un total de 217 jueces de fueros inferiores y federales e impuso una mayoría conservadora de 6 a 3 en la Corte Suprema de Justicia. Trump lo hizo.

El otro cambio, al principio incomprendido pero ahora plenamente aceptado por su partido e incluso por sectores demócratas, es el giro estratégico en relación a China. Con sus aranceles, sus sanciones a Huawei y sus acusaciones sobre el origen del coronavirus, Trump rompió un consenso sobre la conveniencia de mantener una relación amistosa con China que se remontaba a Nixon-Kissinger y que había ido derivando en una perspectiva fatalista sobre el ascenso económico y tecnológico del gigante: de una política de cooperación pasó a una de contención que dio inicio a una nueva Guerra Fría.

Rebobinemos antes de concluir. El hecho de que ni el caos total de la administración, ni las sospechas de corrupción y evasión impositiva, ni las revelaciones de que presionó a un gobierno extranjero para que incrimine a sus adversarios, ni el pésimo manejo de la crisis sanitaria, ni el flujo permanente de mentiras y provocaciones hicieran desistir a casi la mitad de los estadounidenses de volver a apoyar a su Presidente confirman que el trumpismo, entendido no como un gobierno ni como un momento del Partido Republicano sino como una corriente político-cultural, expresa una serie de tendencias que preceden su llegada al poder y que explican la emergencia de líderes con un parecido de familia en países tan distintos como Brasil y Filipinas, Gran Bretaña e India: un experimento político peligroso y a gran escala, el primero realmente original en el siglo XXI, con el que más allá de los resultados de la elección probablemente debamos convivir durante mucho tiempo.

1. Véanse, entre otros, el libro de Daniel Feierstein, La construcción del enano fascista (Capital intelectual, Buenos Aires, 2020), así como los artículos de Ezequiel Ipar.

2. Sarah Churchwell, “El fascismo estadounidense no es algo nuevo”, disponible en www.eldiplo.org

3. Ariel, Buenos Aires, 2018.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur