La redistribución del virus

Si el agente que origina la pandemia, el virus, es biológico, el modo en el que se propaga es social, resultado del contexto en el que se inserta, de las condiciones que le ofrecen la economía y la política; es consecuencia de un “sistema complejo” e históricamente situado que articula sociedad, instituciones y cultura. Como señala la antropóloga estadounidense Emily Martin (1), el virus del HIV, por citar un caso, se transmite a través del intercambio sexual, pero su circulación puede limitarse en una sociedad en la que el empoderamiento de la mujer la habilita a rechazar una relación sin protección o en un entorno cultural plural en el que las diversidades pueden ejercer su vida sexual fuera de las catacumbas.

Se ve clarito en estos días. El modo en el que se organizan las instituciones de gobierno, una dimensión política que en apariencia puede parecer lejana a la enfermedad, incide en el recorrido del coronavirus. En países federales, la descoordinación entre las diferentes instancias de administración dificulta las chances de emitir un mensaje consistente y unificado que ayude a que la población respete las normas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de barbijo, como ocurrió primero en Italia y sucede hoy en Estados Unidos y Brasil, tres países federalísimos que están entre los más afectados por la pandemia (por el contrario, cuando los gobiernos logran articular una respuesta común el federalismo habilita una sana flexibilidad que permite políticas más atentas a las necesidades de cada comunidad, como sucede en Alemania o Argentina).

El contexto socioeconómico también incide. Perú fue el primer país latinoamericano en cerrar sus fronteras e imponer la cuarentena estricta, y su gobierno desplegó desde el comienzo una serie de políticas claras y bien enfocadas. Sin embargo, los altos niveles de informalidad laboral (el 71% de la población activa trabaja sin contrato) y la debilidad de su sistema de protección social (el gasto público en salud equivale al 3,5% del PIB, la mitad que en Argentina) dificultaron la respuesta, a punto tal que hoy es el segundo país latinoamericano con más contagios. A ello hay que sumar rasgos de pobreza estructural irresueltos a pesar de dos décadas de altísimo crecimiento, como el hecho de que solo el 38% de la población dispone de cuenta bancaria, lo que todos los meses crea largas filas para cobrar la ayuda social del gobierno, y apenas el 21% de los hogares pobres cuenta con heladera, lo que obliga a salir todos los días en busca de alimentos frescos. De hecho, el foco de contagio son los gigantescos mercados populares en los que compran –y trabajan– buena parte de los peruanos que viven en las ciudades: el gobierno se vio obligado a cerrar por unos días el mercado limeño de La Victoria cuando descubrió que el ¡86%! de sus vendedores estaban infectados (2).

Pero el caso más escalofriante es Estados Unidos, donde el problema no es tanto la informalidad o la pobreza como la discriminación de las minorías étnicas de un país que construyó su primer ciclo de prosperidad sobre las espaldas de los esclavos traídos de África, y que fue el único –a excepción de Sudáfrica– que mantuvo disposiciones institucionales racistas una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. La riqueza estadounidense descansa en la filosofía ultraliberal de una sociedad que nunca pudo darse un sistema sanitario decente y para la cual la salud es menos una responsabilidad pública que una cuestión individual. El resultado es elocuente: los latinos constituyen el 29% de la población de Nueva York pero aportan el 34% de los fallecidos por COVID-19, en tanto que los negros representan el 22% de la población pero expresan el 27% de los muertos (con los blancos ocurre a la inversa: son el 33% de la población y aportan el 26% de los fallecidos) (3).

Obligados a trabajar en diversos rubros del comercio y la logística que los exponen al riesgo de contagio, más vulnerables por una serie de comorbilidades como resultado de una mala alimentación que es a su vez consecuencia de los bajos ingresos, privados muchos de ellos de cobertura de salud y aun de ciudadanía, quienes pertenecen a las minorías étnicas están sufriendo más que nadie los efectos de la pandemia. Lo mismo sucede en Brasil; pero no en países más igualitarios, con sistemas de protección más amplios y gobiernos más sensibles, como España y Francia, donde hubo decenas de miles de muertos, pero repartidos de manera más equitativa a lo largo de la pirámide social.

Desde este punto de vista, uno de los éxitos más notables de la gestión de la pandemia en Argentina es que logró evitar que la enfermedad se propague especialmente por los grupos más pobres. No sólo el ingreso, también el virus se redistribuye, y en nuestro caso el esfuerzo del gobierno impidió que las desigualdades sociales se reflejen mecánicamente en los números de contagios y muertos. Al menos hasta ahora, no hay ninguna evidencia que indique que el coronavirus afecte especialmente a los sectores populares.

Esta “redistribución del virus” se explica por tres motivos.

El primero, común a otras geografías, es demográfico: los grupos de menores ingresos son también más jóvenes, lo que no reduce los casos de infectados pero sí la letalidad. El segundo es político: la decisión del Gobierno Nacional de lanzar una serie de medidas –el Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos de la AFIP, la ayuda a las empresas para que paguen salarios y el refuerzo de la asistencia alimentaria– que contribuyeron a garantizar el cumplimiento de la cuarentena y a contener a los sectores más desfavorecidos, junto a la determinación de las tres administraciones del Área Metropolitana de Buenos Aires –de las tres, incluyendo la de Horacio Rodríguez Larreta– de implementar políticas focalizadas en los barrios populares, como las que se concretaron en el Barrio 31 y Villa Azul, a través de los operativos Detectar y El Barrio Cuida al Barrio. El tercer motivo, que suele pasarse por alto y que ha sido destacado por Daniel Feierstein (4), es el alto nivel de organización de los movimientos sociales, religiosos y políticos, habituados a funcionar como un puente entre los sectores más vulnerables y las agencias estatales, una trama densa y eficiente que contribuyó a gestionar alimentos, medicinas, traslados, conexión a Internet, en fin, las necesidades básicas de las familias en los zonas postergadas, y que resultó clave para garantizar la “cuarentena comunitaria” en aquellos lugares en los que las condiciones del hábitat hacían imposible la distancia social.

Pero esta etapa va a pasar. En un segundo momento, cuando la cuarentena termine y los argentinos comencemos a levantar los escombros y barrer las cenizas, la devastación se hará visible y sus efectos se sentirán sobre todo en los grupos más débiles. Con la excepción de unos poquísimos sectores de la economía, que no saldrán favorecidos pero sí aguantarán mejor el golpe, entre los que se destaca sobre todo el agropecuario, prácticamente todas las ramas se desplomarán, con caídas especialmente dramáticas en el esparcimiento, la industria mercadointernista, el comercio y la construcción. Según estimaciones de Naciones Unidas (5), la pobreza llegará a 40% en el segundo semestre de este año, la pobreza extrema trepará al 10% y el desempleo al 15%. “Con suerte vamos a terminar el mandato en el mismo lugar en el que lo empezamos. Con suerte”, explica un funcionario cercano a Alberto Fernández.

La vieja y conocida desigualdad de ingresos, por la que el decil superior obtiene ingresos equivalentes al 32,8% del total mientras que el inferior se lleva apenas el 1,8% (6), se profundizará, al tiempo que se sumarán otras, específicas de la pandemia o que la pandemia desnudó: la que separa a los trabajadores formales de los informales, una línea de fractura que atraviesa las clases sociales (es probable que hoy la esté pasando mejor un operario del SMATA que un diseñador free-lance de Palermo) y que se ha hecho más profunda que nunca; la desigualdad en la distribución del hábitat, con especial énfasis en los “barrios intermedios”, aquellos que, como señala la investigadora Daniela Soldano (7), logran, en los períodos de crecimiento, integrarse a la ciudad inclusiva, como si coagularan con ella, pero que ante la primera crisis se desenganchan y quedan sueltos, revelando una larga lista de carencias; la desigualdad entre los jóvenes que, por las condiciones familiares o la disposición personal, lograron en estos meses mantener el vínculo virtual con la educación, frente a aquellos que lo fueron abandonando y ya no lo recuperarán (a fin de año veremos un aumento de la deserción, principal problema del nivel secundario), y, por último, las nuevas desigualdades generadas por la virtualización de la vida laboral, que no son tanto de acceso a la Red, que en Argentina es casi universal, como de uso, la distancia entre los que disponen de banda ancha en casa y una laptop en un escritorio frente a una ventana, contra aquellos que se las tienen que arreglar con un celular lento y con tarjeta.

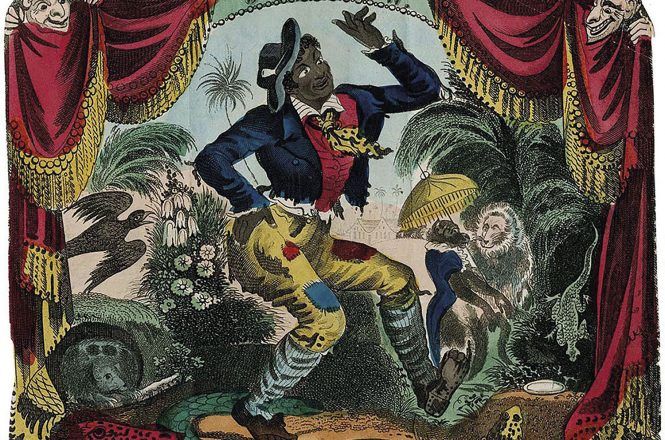

Branko Milanovic, uno de los grandes estudiosos de la desigualdad social, sostiene que las pandemias generan, a la larga, efectos igualadores: la peste negra del siglo XIV mató a un tercio de la población europea, y al reducir súbitamente la mano de obra empoderó a los campesinos, les permitió reclamar mejores ingresos e invirtió la relación tierra-salario, lo que desató una crisis del orden feudal que culminaría en el Renacimiento. Milanovic estima que, contra lo que sugiere el sentido común, la desigualdad global se reducirá por efecto del coronavirus, porque los países de Asia, en particular China, lograrán recuperar más rápidamente el crecimiento, mientras que Europa y sobre todo Estados Unidos enfrentarán mayores dificultades (no será, por lo tanto, una igualación “benigna”, como la de los primeros años del siglo XXI, cuando todos crecían, sino “maligna”, resultado del estancamiento del mundo desarrollado).

Pero Milanovic también advierte que la desigualdad hacia el interior de los países se profundizará, y este es el dato que realmente importa, porque si algo demostró la pandemia es que no existe tal cosa como “la humanidad”, que la salvación no será individual pero que en todo caso será china, estadounidense, uruguaya o argentina. Con la notable excepción de Europa, que parecía condenada a convertirse en un museo de glorias pasadas y que con su nuevo y fabuloso plan de recuperación demostró una vez más la capacidad de reinventarse (Angela Merkel es sin dudas la gran estadista de este siglo), el resto de los países tendrán que buscar ellos mismos la salida, simplemente porque el encargado de orientarla será el viejo y queridísimo Estado-nación, la última tabla que quedó flotando después del naufragio. Con una gestión virtuosa de la crisis sanitaria y altos niveles de popularidad, el gobierno de Alberto Fernández tiene la oportunidad de avanzar en un replanteo del Estado de Bienestar que deje de lado la orientación bismarckiana de beneficios atados al trabajo asalariado para hacerlo descansar definitivamente en la condición de ciudadanía.

1. Flexible bodies. Tracking Immunity in American Culture from the Days of Polio to the Age of AIDS, Penguin, 1994.

2. www.youtube.com/watch?v=hBXMhuGqcAg

3. El Cronista, Buenos Aires, 27-7-20.

4. “Con la cuarentena no alcanza”, en www.elcohetealaluna.com

5. https://news.un.org/es/story/2020/06/1476542

6. www.tiempoar.com.ar/nota/la-argentina-un-pais-donde-se-acentua-la-desigualdad-social

7. www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-mas-desigualdad-salarios-baja-ejes-nid2362350

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur