Difícil pasado, futuro incierto

La elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha ido más allá de la habitual rotación periódica en el gobierno propia del sistema constitucional de la principal potencia del planeta y del régimen bipartidista con sus eventuales cambios de orientación general, de políticas, programas y estilos. Insinúa ser una decisión crucial que exacerba la complejidad de los equilibrios internos, promete una alteración en la estrategia mundial de Washington y proyecta mayores dificultades en el ya peligroso escenario internacional.

La agresiva personalidad del principal protagonista, la brutal asunción por su parte de los postulados más reaccionarios del espectro político estadounidense y el apoyo que le han prodigado las organizaciones racistas y de extrema derecha, sus inequívocos postulados en materia de inmigración musulmana y fundamentalmente mexicana y latina (a la que ha convertido en un chivo expiatorio, con todos los riesgos que ello implica); sus posiciones respecto a equidad de género, pluralismo democrático, comunicación, políticas sociales y medio ambiente significan una radicalización ideológica y política sin precedentes en el control de las palancas decisivas del poder en Estados Unidos.

Después de los primeros cien días de su mandato, lo que aparece hoy como componente predominante de la situación es la incertidumbre. No tanto sobre las definiciones de trazos gruesos esgrimidas en la campaña presidencial, sino sobre sus posibilidades de cumplimiento efectivo, sus efectos duraderos y su potencial de irreversibilidad. Muchos analistas de la política en Washington han vaticinado los escollos que esta agenda radical enfrentará para imponerse. En primer lugar, la dificultad de traducción en acciones concretas de gobierno de un programa que más que un plan de acción sistematizado aparece como consigna movilizadora de amplios sectores afectados y descontentos por los efectos de la “globalización” y la hegemonía de Wall Street vigente desde los ochenta, que son los principales artífices del sorprendente triunfo electoral de Trump. Luego, las inercias de un enorme aparato burocrático con intereses propios, las resistencias sordas de la élite del partido republicano con quien Trump tuvo durante su campaña desinteligencias y conflictos, y el fuerte arco opositor articulado frente al nuevo presidente. La síntesis tranquilizadora, “una cosa es el candidato y otra el presidente”, indica que las posiciones radicales de Trump serán limadas por las realidades de la correlación de fuerzas, el lobbismo en el Congreso, el sistema institucional de pesos y contrapesos y el pragmatismo inherente a la práctica del poder presidencial.

Estos factores actuarán como fuerzas moderadoras, pero es ingenuo pensar que las definiciones del candidato Trump fueron sólo propaganda sin efectos reales, y que con el ahora presidente Trump todo continuará igual, con cambios cosméticos. Su llegada y sus asertos son resultado de un proceso más profundo que una simple táctica electoral; son una respuesta reaccionaria categórica a la crisis más importante sufrida por el sistema capitalista desde los años treinta del siglo pasado, y evidencia al mismo tiempo la impotencia del arco “progresista” para enhebrar una solución creíble a dicha crisis. La derrota de Hillary Clinton no se debió a una cuestión de carisma débil de la candidata, a la que algunos han querido reducirla; se debe al agotamiento del “progresismo” como paradigma capaz de elaborar una estrategia verosímil para contrarrestar la profunda crisis de la globalización planteada a partir de 2008, y a sus responsabilidades compartidas en algunos de los peores aspectos de aquel proceso: la sumisión de la economía mundial a los dictados del capital financiero y la socialización de las gigantescas y cuando menos imprudentes deudas de los bancos, entre los más notorios. La salida populista de derecha, para reducirnos a un rótulo simplificador pero eficaz, se muestra amenazadoramente cautivante para un sector creciente de electores, como lo mostraron el Brexit, la elección de Trump y la fuerza exhibida por varias opciones de ese signo en Europa, a pesar de algunos alivios coyunturales inspirados más en el temor, por ahora, de los votantes a soluciones radicales que a verdaderas alternativas de largo plazo.

Una historia de coerciones

La Doctrina Monroe, expuesta en 1823, postuló la inexistencia de derechos que justificasen el intervencionismo europeo en el continente americano. En 1845 guió a la diplomacia estadounidense anticipando la guerra con México, y en 1904 Theodore Roosevelt la amplió con su “corolario”, proclamando la legitimidad de la abierta intervención estadounidense en cualquier asunto de “su interés” en el hemisferio occidental.

El triunfo estadounidense en la guerra contra España en 1898 culminó con la independencia supervisada de Cuba y el estatuto colonial de Puerto Rico y Filipinas. La sujeción de estos países supuso la irrupción de Estados Unidos como potencia marítima con intereses bioceánicos, solo superada en sus alcances mundiales por Inglaterra. La secesión de Panamá en 1903 y la construcción del canal consumaron este proceso, para el cual eran estratégicos el control del mar Caribe y la presencia vigilante en México y el istmo centroamericano, el “patio trasero” según lo definía con realismo y sin elegancia la diplomacia del Departamento de Estado. La política intervencionista directa y armada se acentuó, junto con la expansión de los intereses de las grandes compañías estadounidenses en esa región, asomándose también en América del Sur, donde desafió crecientemente el tradicional predominio británico.

Se dibujó así un primer modelo de relación entre Estados Unidos y América Latina, el de la política del big stick, el “gran garrote” del presidente Theodore Roosevelt, expresada en 1901: “habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”. Negociaciones y pactos bajo la amenaza del desembarco de marines, en particular en lo que consideraba su esfera más inmediata de intereses: México y el Caribe. En lo esencial –combinación de persuasión coercitiva, intereses específicos y fuerza declarada–, salvo algunos momentos singulares (los primeros tiempos del “buen vecino” rooseveltiano, los cortos años de Kennedy, la política de derechos humanos y canalera de Carter a finales de los setenta, la de Obama respecto de Cuba), Estados Unidos nunca abandonó este principio de coerción en su política latinoamericana.

Un segundo modelo en relación con América Latina fue enunciado en 1933 por el presidente Franklin D. Roosevelt como la política del “buen vecino” a partir de la VII Conferencia Interamericana reunida en Montevideo en 1933, y reafirmado en la Conferencia Interamericana de Confirmación de la Paz, reunida en Buenos Aires en 1936 con asistencia del mandatario estadounidense. Esencialmente moderó el intervencionismo anterior, pero mantuvo un apoyo discreto a los eufemísticamente designados como “gobiernos fuertes” siempre que fuesen “amigos”, y planteó un frente común respecto de los países del Eje. La muerte de Roosevelt y la inmediata Guerra Fría significaron el retorno de la intervención y el control político extremo, que incluía la condena de cualquier eventual reforma social por tibia que fuese; culminaron en el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y en la derrotada invasión de Bahía de los Cochinos contra la Revolución Cubana en 1961. Esta lógica también se hizo presente en la doctrina de seguridad nacional alentada desde el Pentágono y la CIA

–valla permanente a la democracia y las reformas en los países de América Latina–, en la hostilidad contra el gobierno de Salvador Allende que culminó en su derrocamiento en 1973, en la estrategia contrainsurgente continental en las décadas de los sesenta y setenta y en las políticas activas contra la revolución sandinista y las guerrillas en Guatemala y El Salvador durante los gobiernos de Ronald Reagan en los años ochenta.

A partir de 1945, Estados Unidos nunca consideró la posibilidad de una iniciativa similar al Plan Marshall para América Latina, donde no veía sus intereses amenazados, salvo por la imaginada “amenaza comunista” acorde con la nueva estrategia general de “contención” que significó la Guerra Fría. Sus competidores por la hegemonía continental habían sido derrotados (Alemania) o estaban en franca retirada (Gran Bretaña). Se suponía que las posibilidades de desarrollo de América Latina deberían ser facilitadas en todo caso por las empresas privadas, siempre y cuando se mantuvieran buenas condiciones para la inversión extranjera en los países de la región, mientras que la cooperación oficial quedaba restringida al financiamiento de importaciones de equipo estadounidense, ventas de productos agrícolas y un austero programa de asistencia técnica de demostración y adiestramiento sanitario, educativo y agrícola.

En 1961, la formulación de la Alianza para el Progreso significó una drástica reorientación de la política de Washington en América Latina, quizás la única real en el siglo xx. La innovación radical de la administración Kennedy se articuló sobre tres grandes postulados: un programa de ayuda de capitales bajo forma de préstamos a largo plazo, otorgados esencialmente por entidades oficiales; la disminución del papel asignado a las corporaciones privadas, y por último la aceptación de la planificación económica y de la importancia de la iniciativa estatal para promover el desarrollo económico. Sin embargo, la radicalidad de la Revolución Cubana y la crisis de los misiles de 1962 mantuvieron el programa dentro de los parámetros de la Guerra Fría. Estados Unidos se puso más insistente que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos en los objetivos de reforma social de la Carta de Punta del Este, compitiendo con la Cuba de Castro para atraer a las masas de América Latina. Apoyó a los movimientos políticos reformistas de clase media: Arturo Frondizi en Argentina, Janio Quadros en Brasil, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) en Perú, Acción Democrática en Venezuela, como impulsores de la paz, la democracia política y la modernización económica de sus programas desarrollistas. Las inconsecuencias de su aplicación, el asesinato del presidente Kennedy y el endurecimiento del enfrentamiento entre las superpotencias condenaron a la esterilidad y al fracaso a esta iniciativa notable tejida entre personalidades latinoamericanas estadounidenses, en pos de una transformación sustantiva de las relaciones entre la región y la potencia del Norte.

El agotamiento del modelo de modernización y desarrollo construido sobre la vía de la industrialización por sustitución de importaciones y la promoción protegida del crecimiento de los mercados internos para las industrias nacionales tuvo severas consecuencias en el plano social, económico y político a partir de los setenta. Esto coincidió con las transformaciones políticas internacionales de la disolución de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría, que significaron notables cambios estructurales en la

matriz de acumulación capitalista y el surgimiento de una nueva y gran ofensiva del capitalismo a escala global. Todas estas circunstancias contribuyeron al proceso presidido por el llamado paradigma “neoliberal”, por la “revolución conservadora” (la paradoja es la aparente contradicción de estas denominaciones, cuando ambos son elementos centrales del proceso), y al impetuoso desarrollo de la llamada “globalización”, un concepto a todas luces insuficiente, apologético y encubridor. Este período se prolonga aún en las múltiples prácticas y proyectos de la región latinoamericana, aunque las tensiones crecientes auguran un paulatino incremento de la complejidad y conflictividad cuyo desenlace no es de fácil predicción.

Estancamiento o innovación creadora

Hoy América Latina enfrenta una coyuntura compleja. El desafío más comprometedor es la tendencia decreciente de los precios de las commodities, cuyo auge exportador fue el cimiento más consistente de la fuerte expansión económica en toda la primera década del milenio, hasta la crisis de 2008. El flujo de recursos fiscales provenientes de la exportación fue el principal estímulo del incremento del consumo que caracterizó el comportamiento de los principales países de la región con la notable excepción de México, que mostró un menor dinamismo. La modificación en la distribución del ingreso benefició a sectores golpeados por la pobreza estructural o por las anteriores políticas neoliberales, lo que en algunos países se tradujo en una disminución del segmento afectado por la pobreza extrema. Sin embargo, las estrategias adoptadas fueron en la mayor parte de los casos divergentes del clásico proceso de desarrollo orientado por la ya legendaria CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) de Raúl Prebisch. Se asentó en lo que sus críticos han denominado neo-extractivismo, hubo escasas políticas activas del Estado en apoyo a la inversión productiva; la presión fiscal y la retórica nacionalista y populista, el maniqueísmo y la exagerada ideologización sembraron la desconfianza de los inversionistas extranjeros, salvo en los sectores vinculados a la minería o al petróleo. Las políticas asistenciales masivas desde el Estado llevaron a la conformación de sectores clientelares de sustentación gubernamental más que a la formación de auténticas organizaciones populares con creciente autonomía, lo cual configuró una debilidad política creciente cuando la base fiscal que apuntalaba el modelo fue decayendo. Otro elemento debilitante de algunos de los gobiernos “progresistas” del área fue un creciente menosprecio por las normas del estado de derecho, un particular autoritarismo monocorde y los procesos de corrupción pública que afectaron a algunos de los regímenes más caracterizados del período, en particular Brasil, Argentina, y en parte Chile. La crisis en curso del proceso venezolano es la síntesis más evidente de los múltiples problemas, errores e insuficiencias del modelo adoptado por el llamado progresismo latinoamericano.

El eufemismo del “fin del ciclo” de esos regímenes plantea un escenario de fragmentación política poco favorable a las acciones e instituciones regionales conjuntas, que de todos modos se mostraron altamente ineficaces para delinear una estrategia compartida de desarrollo, pese a algunos éxitos parciales y acotados en el tiempo –por cierto en el período previo al progresismo– como fue el del hoy muy debilitado Mercosur. La extenuación del sobrevaluado proyecto de Brasil, difícilmente compensable en el corto plazo, también priva de un elemento de cohesión estratégica, particularmente en América del Sur, porque ningún otro país puede ni quiere ejercer un liderazgo regional comparable. En el otro polo de América Latina, México se encuentra aprisionado en su estancamiento, en la crisis de credibilidad de su sistema político y atravesado por una espiral todavía no controlada de violencia. El jaque al esquema estratégico vigente desde los noventa con el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), ahora en revisión y en peligro de modificaciones adversas para el país más débil del convenio, o de su anulación total, así como la amenazante complejidad y asimetría de la relación bilateral con el régimen de Trump, será un desafío crucial y de pronóstico reservado en los próximos años. El factor más explosivo y doloroso entre todos es el flujo migratorio en su frontera norte y los millones de mexicanos indocumentados residentes en Estados Unidos. Su solución adecuada depende en buena parte de las variables regionales, pero la extrema dificultad de los asuntos involucrados desalienta un optimismo fácil.

Desde 2013, la situación del comercio exterior de toda la región se viene deteriorando. Se registra una consistente tendencia a la baja, desde el estancamiento 2013-2014 a la aceleración de la tendencia de contracción en 2015; este marco general de caída persistió, a pesar de la leve corrección que significó alguna recuperación de los precios en 2016. La causa principal ha sido la caída de los precios de los principales productos primarios de exportación, tanto agrícolas (soja, café, azúcar) como minerales (oro, petróleo, hierro, cobre). La perspectiva de una corrección significativa de esta situación es muy problemática: depende de una sustancial recuperación de los precios de estas commodities, de una sustancial elevación de la demanda real de estos productos, o de ambas variables a la vez. O al menos, una estabilización de los precios y una aceleración, aunque sea moderada, de la mencionada demanda.

De acuerdo al paradigma vigente desde los años noventa, incrementar la contribución latinoamericana al comercio internacional resultaría crucial para las posibilidades de desarrollo regional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta un dato relevante: pese a que en las últimas dos décadas América Latina abrió considerablemente sus mercados, la participación relativa de la región en los intercambios mundiales ha caído en forma sistemática y hoy representa menos de la mitad de la de hace cuarenta años. Además, los nuevos planteamientos de corte proteccionista del programa de Trump pueden dificultar esta alternativa. La demora en adecuar las economías a patrones más competitivos, debida fundamentalmente a retardos considerables en el incremento de la productividad, y las posibilidades reales de que esto ocurra, constituyen un verdadero desafío inmediato. La creciente primarización de las exportaciones latinoamericanas y su posición altamente vulnerable a las oscilaciones de los precios y la demanda de las commodities es una resultante negativa. Es imperioso revertirla, y al mismo tiempo esa reversión presenta un alto grado de dificultad debido a que la adopción de políticas de reformas domésticas no parece lograr el imprescindible apoyo de la mayoría de la sociedad y una alternativa más autoritaria para imponerlas no es deseable ni posible.

La relación de la región con Estados Unidos a partir de las hipotéticas políticas de Trump estará signada por el bilateralismo, el predominio de los negocios privados, el interés en las materias primas vitales y los puntuales intereses estratégicos y militares. Es problemático alimentar expectativas de una política activa de Washington en la región más allá de estos elementos. Quizás, y de esto se trata el desafío para la elaboración intelectual y política latinoamericana, será necesario convertir el abandono en la creación de una expectativa de nuevas oportunidades, para lo cual se requiere una sutil combinación de inteligencia, imaginación y decisión por parte de viejos y nuevos actores. Innovación creativa frente a un desafío mayúsculo. En los años treinta del siglo pasado eso fue posible y alimentó al menos tres décadas de transformaciones; a partir del año 2000, el escenario del desafío fue ocupado por el facilismo y el remedo de viejos modelos. Frente al nuevo sombrío panorama, ¿se generarán nuevas oportunidades, con políticas destinadas a desarrollar todas las potencialidades productivas y culturales de la región y una adecuada e insistente convocatoria a las potencias a la asociación para un desarrollo compartido y sustentable económica, social y ecológicamente? La alternativa es el estancamiento y la desagregación, el conflicto interminable y la repetición degradada de viejos paradigmas.

Este artículo forma parte de la edición especial de Le Monde diplomatique/UNSAM

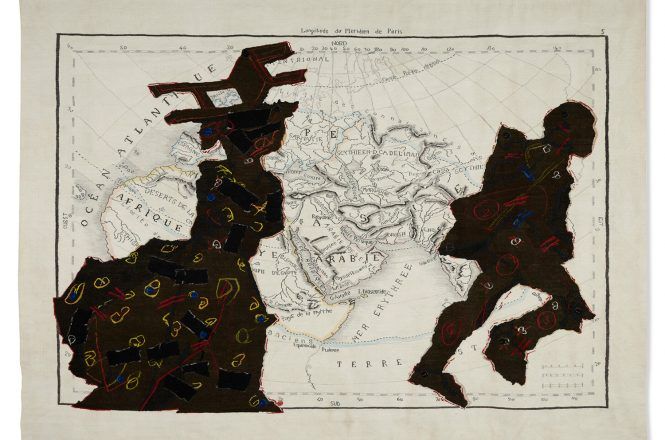

América Latina. Territorio en disputa

Disponible únicamente en kioscos

* Doctor en Estudios Latinoamericanos e investigador de la historia intelectual de América Latina y de las relaciones entre cultura y política. Dirige la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín.

© UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur