La represión como demanda social

Quizás porque resulta más cómodo, atribuimos el “giro punitivista” de las políticas represivas, tanto respecto de la seguridad pública como de la regulación de la protesta social, al oportunismo inescrupuloso de dirigentes proclives a los desbordes retóricos estilo América TV. Sin embargo, medidas tales como el aumento de las penas, la limitación de las excarcelaciones y la baja de la edad de imputabilidad, entremezcladas con reclamos de un control más estricto del espacio público, son también la respuesta a una reacción de la sociedad, a una demanda social de mano dura.

Este punitivismo desde abajo se explica por diferentes motivos. El primero es tan global como determinante. Vivimos, siguiendo al gran sociólogo alemán Ulrich Beck (1), en una “sociedad del riesgo”, en la que las certezas que estructuraban el orden social se debilitan o disuelven. Bajo las nuevas condiciones del mundo pos-industrial, el Estado, la familia y el trabajo, la tríada que le daba sentido a la vida en la modernidad, están perdiendo su centralidad y ya no son capaces de garantizar cierta previsibilidad, incluso de hacer inteligible, la vida de las personas. La inestabilidad y precarización de las trayectorias laborales, la retracción de los mecanismos estatales de protección y el aumento de la desigualdad ponen en crisis la cohesión social y amenazan los lazos de solidaridad tradicionales. Incluso avances sociales propiciados por la emergencia de nuevos discursos (feministas, ecologistas, indigenistas), que ponen en cuestión “certezas de dominación” hasta entonces incontestables, contribuyen a consolidar esta incertidumbre profunda, en la que el riesgo no es un momento pasajero, una ventana que se abre transitoriamente, sino un estado social permanente, casi diríamos un estilo de vida.

Esta nueva realidad, que genera un manojo de angustias y miedos identificados por el filósofo Byung-Chul Han (2) como las patologías de la época, deriva también en una necesidad de volver a una normalidad extraviada, retornar a un pasado idealizado, recuperar un orden tranquilizador que a veces se embellece hasta al absurdo, como cuando se sostiene que antes había delito, sí, pero que los ladrones no eran locos drogados sino profesionales con códigos que nunca robaban en el barrio y jamás agredían a las mujeres, “delincuentes sanos” que ejercían una especie de autocontención en el uso de la violencia.

Pero no nos desviemos. Junto a las mutaciones estructurales de las sociedades del siglo XXI, el segundo motivo que explica la demanda punitivista es funcional. Las encuestas coinciden en que se viene registrando un aumento de los niveles de delito en Argentina: el Índice de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, por ejemplo, confirma que el incremento es sostenido: según los datos de julio, más del 30 por ciento de los hogares fue víctima de algún delito en el último año (3). En este contexto, las políticas punitivistas serían una salida instrumental –no necesariamente racional, pues para ello habría que demostrar que funcionan, cosa que está lejos de ocurrir– a un problema concreto.

El tercer argumento que explica la demanda manodurista contribuye incluso más que los anteriores a confundir seguridad ciudadana con represión a las movilizaciones sociales. Como sostiene la impecable investigación de Alejandra Otamendi (4), para considerarlo es necesario hacer una distinción de clase. Así, para los sectores más privilegiados de la sociedad el énfasis represivo puede ser un intento de controlar a los grupos subalternos percibidos como una amenaza. La experiencia histórica, en efecto, demuestra que se trata de una reacción habitual a los “momentos plebeyos” de ampliación de derechos, se trate del New Deal rooseveltiano, las reformas peronistas de los 40 o el kirchnerismo del siglo XXI. En esta faceta clasista, el punitivismo opera como un recurso crudo de dominación.

Pero sería un error atribuir la demanda de mano dura exclusivamente a los sectores más acomodados. Otamendi demuestra que se trata de un reclamo que atraviesa las diferentes clases sociales, aunque con orientaciones y matices según de cuál se trate. Para los sectores medios-bajos, el punitivismo es una respuesta a lo que a menudo se percibe como los “privilegios indebidos” que reciben los grupos más empobrecidos de la población a través de diversas formas de asistencia estatal, lo que el sociólogo británico Jock Young define como “resentimiento hacia abajo” (5) y que la jerga local tradujo en “planeros” (“choriplaneros”, en su versión acto de masas). Por último, los sectores más pobres son, por la fragilidad de la presencia estatal, las condiciones precarias de su hábitat y la amenaza creciente del narco, los que sufren de manera más directa los episodios delictivos: el punitivismo es para ellos una cuestión de supervivencia.

Y sin embargo, el político no está en absoluto obligado a seguir sin cuestionar los impulsos más oscuros de la sociedad sobre la que gobierna. Ampararse en que “es lo que quiere la gente” es una excusa de demagogos, y de hecho tanto Raúl Alfonsín como Néstor Kirchner, por nombrar a los dos presidentes más valorados de nuestra democracia, decidieron en algún momento avanzar contra la opinión mayoritaria de la sociedad.

En este sentido, la respuesta del gobierno de Mauricio Macri a la demanda punitivista es entre irresponsable y preocupante. Es curioso, porque la mano dura no fue un punto central de su construcción política ni uno de los ejes de su campaña electoral, a diferencia de Sergio Massa, que en esta materia batió récords mundiales de oportunismo. Por otro lado, también es cierto que hasta el momento el macrismo ha evitado abrir la discusión sobre lo que podría ser la decisión más relevante y peligrosa en relación al tema: una reforma legal orientada a habilitar a los militares a intervenir en seguridad interna. Para el especialista Marcelo Sain, esto se explica por el hecho de que las agencias extranjeras –en particular la DEA, a la que el gobierno ha subordinado su política de seguridad– han establecido sus lazos profesionales y sus relaciones informales con las policías y la Gendarmería y no tienen mayor interés en empezar a trabajar de cero con los militares, a los que no conocen. Pero en todo caso, ya sea por convicción democrática o por sujeción imperial, lo cierto es que el gobierno ha tenido la buena idea de excluir el asunto de la agenda (algo que por otra parte contrasta con la opinión de Daniel Scioli, que durante la campaña presidencial dijo que la alternativa “debe analizarse”).

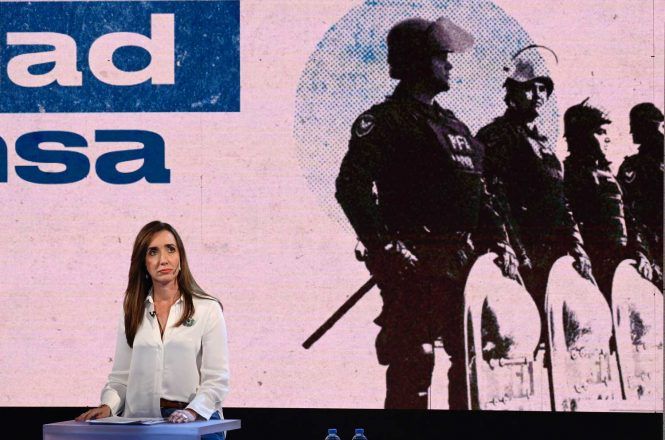

Pero más allá de este aspecto central lo cierto es que la política oficial es alarmante. Con gestos y medidas, el gobierno, en particular la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amplió los márgenes de las fuerzas represivas, que se sienten más libres de actuar como se les da la gana. El respaldo a la Gendarmería tras los palazos y las balas a los murgueros menores de edad de la villa 1-11-14, la detención ilegal de mujeres en la movilización “Ni una menos” y la cacería lanzada luego de la marcha por Santiago Maldonado, que incluyó la detención de un empleado despolitizado de una compañía informática que estaba por tomarse el subte, se suman al escaso interés demostrado por los protocolos de actuación y a una serie de gestos en apariencia frívolos, como la exhibición de los funcionarios políticos vestidos del mismo modo que los policías a los que deben conducir y controlar; todo esto, en fin, refuerza la idea de que es necesario “devolverles” poder a las fuerzas de seguridad para que puedan “hacer su trabajo”.

Más peligroso aun, este tipo de señales tienden a confundir delito con protesta social bajo un mismo paradigma del orden. La desaparición forzada de Santiago Maldonado y la pésima reacción del gobierno, que consistió básicamente en proteger a la fuerza acusada, difundir hipótesis alternativas que se caían una tras otra y alimentar las sospechas sobre la víctima y últimamente también sobre su familia, debe verse a la luz de este enfoque, que alimenta lo que Ezequiel Adamovsky definió certeramente como los “microfascismos” cotidianos (6). Las ráfagas psicodélicas de paranoia mediática que generó el caso Maldonado, que incluyeron la denuncia de escuadrones mapuches financiados por el IRA e Inglaterra (sin reparar en que se trata de enemigos entre sí), confirma que Argentina todavía está atrapada por temores atávicos. Como sucedió en su momento con el 2 X 1 a los represores, el caso Maldonado constituye uno de esos raros momentos en los que el macrismo, por lo general tan profesional y contenido, se queda sin libreto, desenfocado. No se trata exactamente de que se muestre tal cual es, porque un gobierno también es lo que quiere mostrar, sino más bien de sus dificultades para responder a situaciones inesperadas que no forman parte de su imaginario y sus prioridades, ubicadas en los márgenes de sus agendas de gestión.

Y es también una oportunidad perdida. A diferencia de lo que ocurre en buena parte de América Latina y cada vez más en Europa, en Argentina el punitivismo disputa el sentido común con una perspectiva más progresista y democrática, lo que podría explicarse por el recuerdo trágico de la dictadura, la “sensibilidad moderna” de las clases medias y la tradición anti-autoritaria de las corrientes migratorias. La investigación de Otamendi demuestra que una parte importante de la sociedad se opone sistemáticamente a la pena de muerte, rechaza la baja de la edad de imputabilidad y prefiere penas alternativas a la prisión para algunos delitos. Pero además, decisivamente y también en contraste con otros países de la región, la violencia política prácticamente no existe (salvo la que ejerce el Estado).

Dadas estas condiciones, es una pena que el macrismo, que por su origen, el modo de construcción política elegido y las convicciones de al menos una parte de sus dirigentes, tiene poco que ver con las viejas derechas autoritarias, haya decidido transitar por el camino fácil del punitivismo en lugar de avanzar por una huella más democrática y respetuosa de los derechos humanos, menos visible pero también profunda.

1. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, 2006.

2. La sociedad del cansancio, Herder, 2012.

3. http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=912&id_item_menu=1967

4. “Las actitudes punitivas de los residentes del AMBA (2001-2007) desde una perspectiva de clase: ¿dominación, resentimiento o vulnerabilidad?”, Hologramática, Facultad de Ciencias Sociales (UNLZ), Año XII, N° 22; “¿Demandas de seguridad o demandas de ‘mano dura’? El ‘consenso punitivo’ en cuestión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2000-2010)”, Hologramática, Facultad de Ciencias Sociales (UNLZ), Año XI, N° 21.